조글로카테고리 : 블로그문서카테고리 -> 문학

나의카테고리 : 文人 지구촌

詩作初心 - 詩를 읽는다는것은...

2016년 03월 01일 02시 19분

조회:4496

추천:0

작성자: 죽림

결핍을 넘어선 충만

- 고은 신작시 다섯 편-

김응교 (시인, 숙명여대 교수)

시를 읽는다는 것은 즐거운 충만(充滿)이다.

한국전쟁의 비극을 거쳐 1958년 첫시「폐결핵」로 대표되는 초기시에서 시인 고은은 ‘나’에 대한 허무주의적 존재 탐구를 보여준다. 전태일 사건을 만나고 발화되는 1970년대 중기시에는 『조국의 별』(1983)으로 대표되는 현실참여시를 보여준다. 많은 시인들이 ‘현실과 지금’을 외면하고 자연과 과거로 휘귀하던 2000년대에, 그는 현실과 지금을 직시하면서도 ‘우주적 상상력’을 보여주었다(金應敎,「詩魂無限のエネルギー、高銀」『韓國現代詩の魅惑』、新幹社、2007). 이제 신작시 다섯 편을 설레며 대한다. 고은 시에는 어떤 매혹이 있을까?

봄비에 눈썹 젖는데

아흔 찰나가 한 생각이라면

한 순간이 스무 생각 아니랴

어쩌나

어쩌나

옷깃 여며

누구에게는 살다가 말 세상이고

누구에게는 다 살고 갈 세상인데

어쩌나

늦가을비에 그대 어스름 가슴 젖는데

- 「옷깃」전문

더이상 우연한 만남이란 없다. 계획하며 만나고 계산하며 헤어진다. 우리가 옷깃 여미며 살짝 느끼던 우연한 순간은 사라졌다. 이 시에서 “아흔 찰나가 한 생각이라면 / 한 순간이 스무 생각”이라니, 달아나기만 하는 우연의 시간을 잡을 수 없어 시인은 “어쩌나 /어쩌나” 하며 한탄한다. 그 순간들은 누구는 “살다가 말” 만족하지 못할 삶을 산다. 또 누구는 “다 살고 갈” 만족스러운 삶을 영위한다. 누구나 이 세상 ‘너머’에 죽음으로 향한다. 시인은 “늦가을비에 그대 어스름 가슴 젖는데”라고 하지만, “젖는데”라고 쓰는 그 찰라는 이미 과거가 되어 버린다. 무섭게 흘러가는 시간 앞에 시인은 어쩌나, 어쩌나, 한탄한다. 고은 시인도, 어쩌나, 하며 평생 그의 몽상을 스쳐가는 시를 잡지 못해 안타까울 것이다. 늘 시에 잠겨 있는 그의 목울대에는 막 넘치려는 이야기들이 있다.

‘울 밑에 선 봉선화야’를

애닲게 부르는 처녀가 있었지요

1949년 여름 끄트머리던가 가을 끄트머리던가

1등품 가마니 잘 짜며

가마니 바디 오르내릴 때마다

긴 가마니 바늘 잘도 질러 드리며

흰구름 뒤인듯

보슬비인듯

서럽고 그리운 노래 부르는

건너마을 새터 처녀가 있었지요

- 「울타리」에서

산다는 것, 인생을 산다는 것은 어떤 불쾌한 긴장들과 부딪치는 것이다. 목이 마를 수도 있고, 기분 나쁠 수도 이고, 어떤 불쾌한 긴장에 부딪치는 것이다. 게다가 풍찬노숙의 한국현대사에서 “죽고 / 태어나며” 산다는 것은 뭘까? 고은의 탐색은 여기서 시작된다. 여기서 고은은 “괜스레 깨달은 바” 우리라는 것은 “우리 밥상”, 우리 방이라는 것은 “울타리를 뜻”한다 한다.

두 편의 시는 모두 ‘관계’에 대한 시다. 우리는 끊임없이 타자와 ‘관계’를 맺지만 무한한 결핍을 겪는다. 그 결핍을 “생은 젖먹이적부터 진작 쓰디쓰구료”(「울타리」)라고 시인은 쓴다. 이쯤에서 우리는 미세한 공감을 공유한다. 고은 신작시에는 결핍의 나라인 영원한 자궁(子宮)으로 향하는 숲길이 숨어있다. 일단 그 안으로 들어가면 무한(無限) 매혹에 빠진다. 여기에 삶과 시에 대한 관조가 있다. 더 읽어 보자.

저 말인가요

저는

저는

방금 다 먹고 난 밥이야요

듬직히

밥통이야요

조곤조곤히 내려오는 동안

구리는 똥이야요

이 경황에도

똥창에 달라붙는 숙변 같은

오사육시럴 시 두엇이야요

내일 아침에나

그것 두엇 종의 하나

배고프려고

배고프다

배부르려고

몇만 년 역대의 내일에도

싸질러야 할 서정시야요

- 「밥으로부터」전문

천한 것에 의미를 구축하는 눈길은 고은 시의 한 특징이다. “내 집 밖에 온통 / 내 스승이다 // 말똥 선생님 / 소똥 선생님 // 어린아이 주근깨 선생님”(『순간의 꽃』), “강과 바다 오가며 / 사는 것들 / 너희들이 진짜 공부꾼이다 / 뱀장어야 / 참게야”(「순간의 꽃」)라 했던 시인은 이번에는 배설물에 숭고미를 부여한다.

“방금 먹고 난 밥”이 되기까지, 햇살 받고 자라며 또 추수 탈곡되고 잘 씻겨 익어 밥상에 놓아지며, 또 뱃속에 들어가 온갖 과정을 거친다. “이 경황에도 / 똥창에 달라붙는 숙변 같은 / 오사육시럴 시 두엇”이 된다. 오사육시럴은 ‘오사육시(誤死戮屍)’ 곧 “잘못 죽어 육시까지 당한다”는 저주를 빌려, 시(詩)가 신비화되는 것을 막는다.

참 진실은 말로 표현되지 않는다. 진실이 거주하는 언어적 구조물을 구축하려면 뻔해서는 안 된다. 똥은 거름이 된다고 썼다면 시가 아니다. 그것은 숨겨져 있거나 암시되어 있거나 건너 뛰어야 한다. 고은은 고은답게 암시하거나 은닉하지 않고, “싸질러” 진실을 보여준다. 이때 “싸질러야 할 서정시”는 배설물이 아니다. 오사육시랄 하지만, 오사육시랄 하기에 경전(經典)이다. 눈치 빠른 독자라면 세 편의 신작시에 은닉된 죽음충동을 보았을 것이다. 이제 시인은 직설적으로 죽음을 논한다.

엊그제 추기경 선종이라

이런 꿈인가

엊그제 길 건너

문씨네 초상 나서

이런 꿈인가

간밤 꿈속

내가 저승사자한테 내둘려

시난고난하다가

슬슬 죽어가는데

후배 서넛

아무개

아무개

아무개

아무개가

안돼요 안돼요 하고 소리치더군

임종 허세 갖추어서리

이것

별난 것 아니네

다 하는 것이네

다

술 먹듯이 하는 것이네

라고

제법 의젓하게시리

뻥을 놔도

아무개가 또 소리치더군

안돼요

거기 가지 마시고

2차 갑시다

3차 갑시다

딸꾹!

꿈 깨고 나서 좀 무안하더군

- 「임종게 한 놈」전문

이 시는 가장 형이상학적인 문제 중에 하나인 죽음을 다루고 있다. 제목이 느닷없이 ‘임종게 한 놈’이다. ‘임종게’란 무엇일까? 고승들이 입적할 때 수행을 통해 얻은 깨달음을 후인들에게 전하는 마지막 말이나 글을 임종게(臨終偈)라 한다. 그 성스러운 임종게를 시인은 ‘한 놈’으로 희화화시킨다. 그리고 추기경 선종(善終, 사람이 선하게 죽는 것)인지 문씨네 초상을 보고 와서 그는 꿈을 꾼다.

“간밤 꿈속”이란 한 행에서 시적 전환이 이루어진다. 꿈은 소원성취(wunscherfulling)이기도 하다. 저승사자가 ‘나’를 데려가려고 하는데, 느닷없이 다수의 “아무개”가 나타나 죽지 말라 한다. 죽음이란 “별난 것 아니네. 다 하는 것이네”라며 제법 의젓하게 말하는 ‘나’에게 ‘아무개’가 소리친다. “안돼요 / 거기 가지 마시고 / 2차 갑시다 / 3차 갑시다”라고 쓴다. 2차, 3차라는 단어에서, 독자는 미소 지으며 다시 한번 전복(顚覆)된다.

『쾌락원칙을 넘어서』(1920)에서 프로이트는 ‘넘어서’ 무엇이 있는가를 썼다. 쾌락원칙을 ‘넘어서’에는 반복강박이 있고, 그 반복강박의 근원에는 영원한 평안을 희구하는 ‘죽음충동’이 있다고 한다. 고은은 그 ‘넘어서’에 술집 가는 풍경을 놓는다. 한번에 끝나는 것이 아니라, ‘반복’된다. 이 시를 읽는 누구나 시 속으로 들어가 갸륵한 “아무개”가 되어, 죽음을 ‘넘어’ 까짓껏 “갑시다”라고 무람없이 말할 수 있다.

이렇게 죽음이라는 염려(sorge)는 시 한편에서 삽시에 술집을 향하는 즐거운 풍경으로 바뀐다. 환타지든, 허구든, 환상이든, 저 헛것들은 죽음과 염려에 빠진 우리를 구원한다. 속박과 아집을 ‘넘어서’ 매혹에 들어서는 순간, 환타지는 발생한다. 죽음이 이렇게 즐거운 일이라면 매일 임종게를 쓸 일이다. 이제 환타지[魅惑]의 집에 거주하려면 먼저 ‘나’를 비워야 한다.

하루 반나절 만이라도

모든 집들이

빈 집으로

아무 대답 없이 남아 있고 싶네요

(......)

비닐 칸막이 짜장면 집에서 나와

오직 마라도 파도소리로

어버이도

자손도 여의고

눈감았다 뜨네요

눈감았다 뜨네요

단 하루만이라도

누구의 수평선이고 싶네요

- 「마라도」에서

‘나’ 안에 너무도 많은 것들이 들어와 있다. 그것은 트라우마일 때도 있고, 복잡한 관계일 때도 있다. 그래서 “하루만이라도 / 미움 모르고 / 사랑 모르고 / 하루만이라도 / 세상의 허접쓰레기들 / 내 주린 오장육부에 담지 않고” 살고 싶다 한다. 복잡한 관계의 타자들은 ‘내 안의 타자’로 들어앉는다. 그리고 ‘나’의 무의식에 또아리틀고 박혀 해소되지 않는다. 이때 우리는 그것을 ‘억압’(repression)이라 한다. 이 억압에서 탈출하려면, 먼저 “어둠 속”의 고독에 처해야 하며, ‘빈’(空) 상태로 돌아가야 한다. “오직 마라도 파도소리로 / 어버이도 / 자손도 여의고(일찍 사별하고-인용자) / 눈감았다 뜨네요 / 눈감았다 뜨네요”라는 표현처럼, 우리도 이승을 ‘비우고’ 뜬다. 생을 몇 번이고 탕진해본 이가 탕진했는데도 무한한 무언가를 얻었던 고독한 순간에 대한 그리움이 ‘빈’이라는 기표에 숨어있다. 그 그리움이 ‘빈’ 몸, ‘빈’ 집, 멀리 떨어진 ‘빈’ 섬 마라도이다. 빈 집으로 빈 몸으로 수평선이 되고 싶다는 ‘마라도’는 영원한 자궁으로 돌아가고자 하는 꿈의 섬이며, 비었기에 무한으로 채워진 충만이기도 하다.

다섯 편의 시에는 어떤 닮음이 있다.

첫째, 모두 겉보기엔 쉽게 쓴 거 같지만 한번 읽어서는 쉽게 이해되지 않는다. 두세 번 읽어야, 비로소 ‘사유의 간극’ 사이에서 상상력이 융기(隆起)한다. 여기에 고은 시의 매혹이 있다. 고은 시는 다시 읽어야 한다. 시 형태로 봐서는 너무도 대중적이면서도, 다시 읽어 생각하면 치열하게 전복된 언어가 은닉되어 있다.

둘째, 다섯 편의 시에는 ‘반복’(repetition)이 나온다. “우리”,“아무개”라는 명사의 반복, “갑시다”, “싶네요”, “오소서”, “뜨네요”라는 동사의 반복, 낭독하기 쉬운 리듬이 반복되고 있다. 이 반복은 시인이 말하고자 하는 환타지의 물결을 형성한다. 반복 깊숙이 ‘강박(强迫)’이 숨어 있다. 시인이 겪었던 무수한 트라우마가 무의식에 숨어 있지 못하고 반복해서 튀어나오는 것이다. 그 강박은 긍정적인 요소로 반복되고 있으며, 우리는 그 반복과 함께 일탈(逸脫)의 환타지를 체험한다.

셋째, 우리는 다섯 편을 통해 환타지의 순례를 체험한다. 영화<나니아 연대기>에서 장롱으로 들어가야 새로운 나니아 세계를 만나듯, 애니메이션<센과 치히로>에서 동굴로 들어가야 ‘너머’의 환상세계를 만나듯, 우리는 엄마의 자궁에 있을 때 가장 편안했던 모성회귀본능의 편안함을 상상한다. 회귀하여 죽어가는 연어가 단순히 죽으려는 회귀가 아니라, 생명을 탄생시키려고 회귀하는 것처럼, 고은은 죽음을 우리 안에서 회감(回感)시킨다. 어두운 죽음을 거쳐 오히려 영원한 평안을 향유하는 세계를 고은은 「임종게 한 놈」에서 간단히 그려낸다. 그 회감의 환타지로 가려면 ‘빈’ 고독을 거쳐야 한다(「마라도」). 생과 사를 무람없이 오가는 즐거운 환타지의 넓이에서 우리는 확장된다. 이렇게 우리는 고은 시 다섯 편과 함께 영원한 자궁으로 가는 순례를 체험하고 있는 것이다. 여기서 결핍을 넘어선 우리는 충만(充滿)을 향유한다.

================================================================================

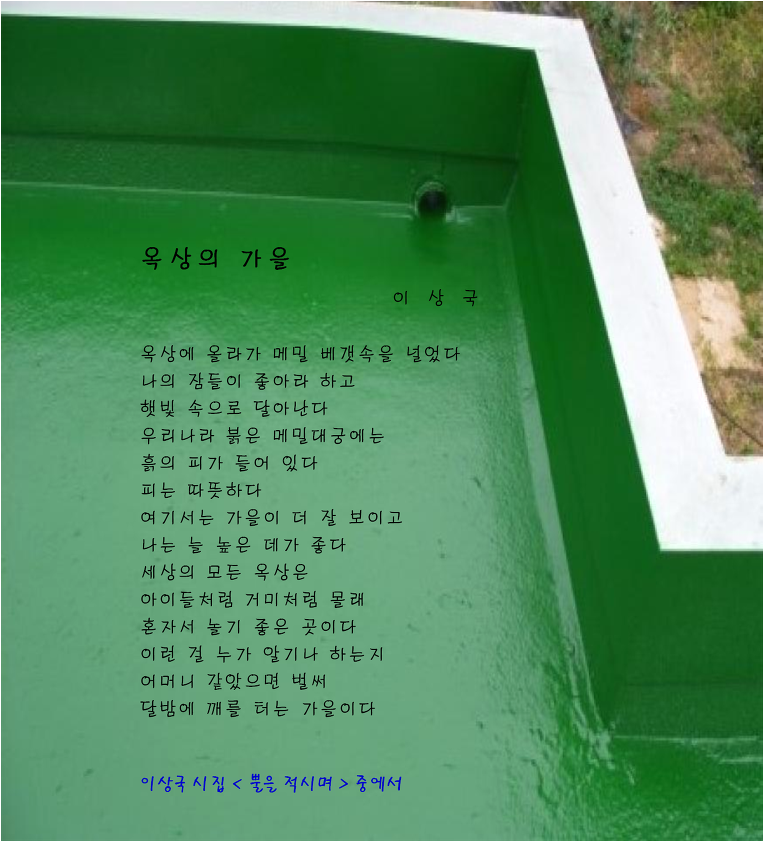

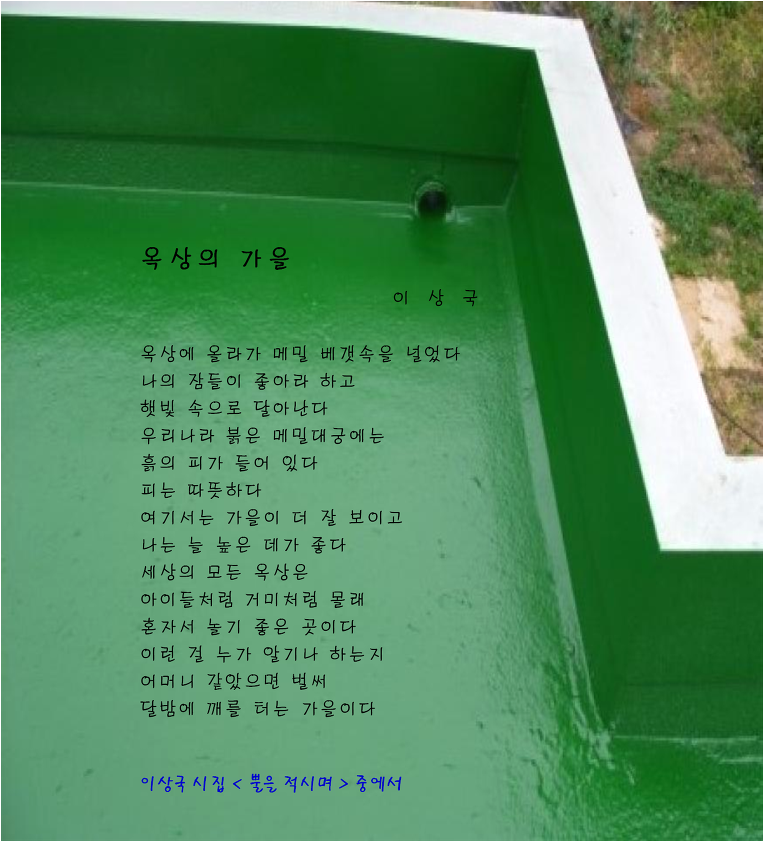

277. 옥상의 가을 / 이상국

옥상의 가을

이 상 국

옥상에 올라가 메밀 베갯속을 널었다

나의 잠들이 좋아라 하고

햇빛 속으로 달아난다

우리나라 붉은 메밀대궁에는

흙의 피가 들어 있다

피는 따뜻하다

여기서는 가을이 더 잘 보이고

나는 늘 높은 데가 좋다

세상의 모든 옥상은

아이들처럼 거미처럼 몰래

혼자서 놀기 좋은 곳이다

이런 걸 누가 알기나 하는지

어머니 같았으면 벌써

달밤에 깨를 터는 가을이다

이상국 시집 <뿔을 적시며> 중에서

----------------------------------------------------

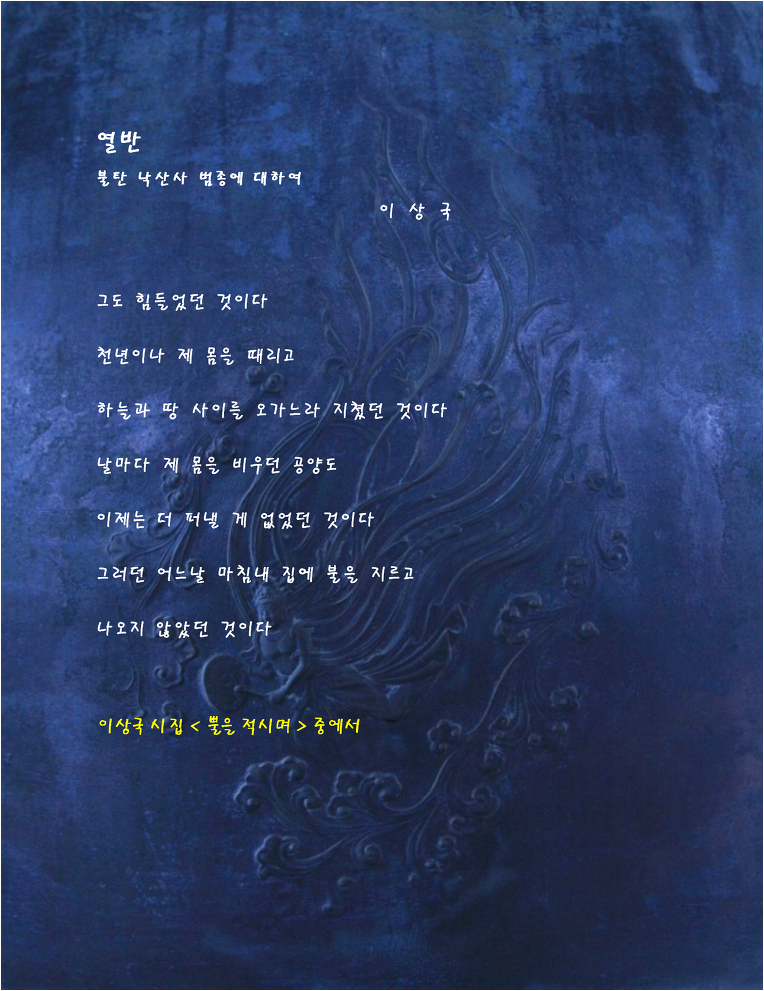

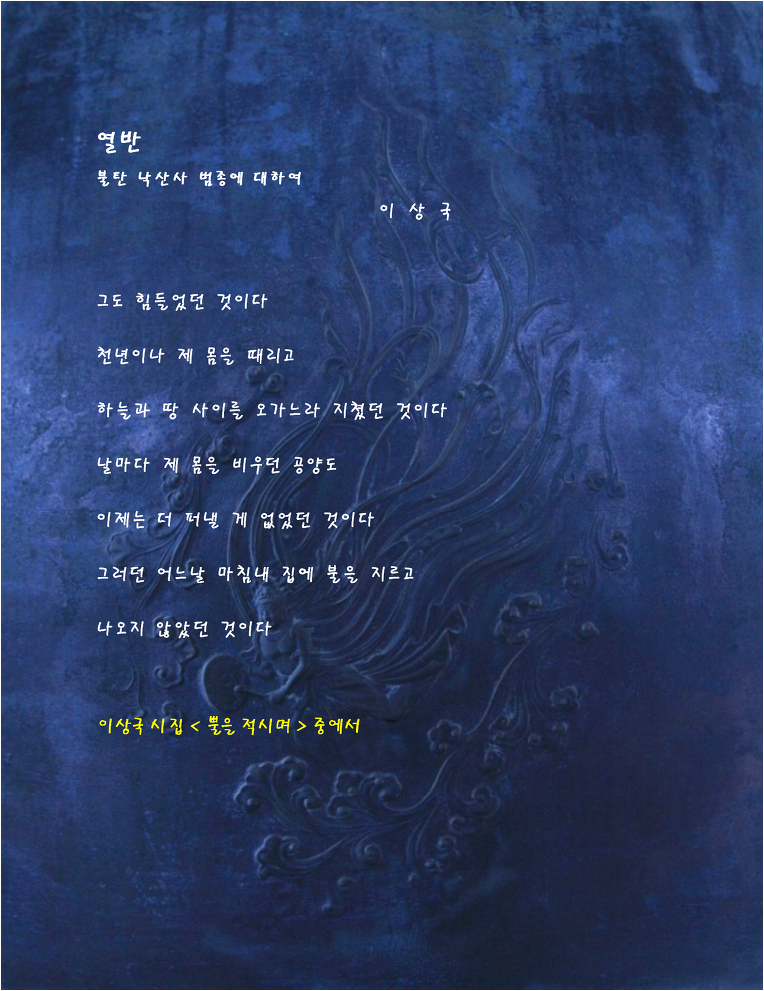

278. 열반 / 이상국

열반

불탄 낙산사 범종에 대하여

이 상 국

그도 힘들었던 것이다

천년이나 제 몸을 때리고

하늘과 땅 사이를 오가느라 지쳤던 것이다

날마다 제 몸을 비우던 공양도

이제는 더 퍼낼 게 없었던 것이다

그러던 어느날 마침내 집에 불을 지르고

나오지 않았던 것이다

이상국 시집 <뿔을 적시며> 중에서

- 고은 신작시 다섯 편-

김응교 (시인, 숙명여대 교수)

시를 읽는다는 것은 즐거운 충만(充滿)이다.

한국전쟁의 비극을 거쳐 1958년 첫시「폐결핵」로 대표되는 초기시에서 시인 고은은 ‘나’에 대한 허무주의적 존재 탐구를 보여준다. 전태일 사건을 만나고 발화되는 1970년대 중기시에는 『조국의 별』(1983)으로 대표되는 현실참여시를 보여준다. 많은 시인들이 ‘현실과 지금’을 외면하고 자연과 과거로 휘귀하던 2000년대에, 그는 현실과 지금을 직시하면서도 ‘우주적 상상력’을 보여주었다(金應敎,「詩魂無限のエネルギー、高銀」『韓國現代詩の魅惑』、新幹社、2007). 이제 신작시 다섯 편을 설레며 대한다. 고은 시에는 어떤 매혹이 있을까?

봄비에 눈썹 젖는데

아흔 찰나가 한 생각이라면

한 순간이 스무 생각 아니랴

어쩌나

어쩌나

옷깃 여며

누구에게는 살다가 말 세상이고

누구에게는 다 살고 갈 세상인데

어쩌나

늦가을비에 그대 어스름 가슴 젖는데

- 「옷깃」전문

더이상 우연한 만남이란 없다. 계획하며 만나고 계산하며 헤어진다. 우리가 옷깃 여미며 살짝 느끼던 우연한 순간은 사라졌다. 이 시에서 “아흔 찰나가 한 생각이라면 / 한 순간이 스무 생각”이라니, 달아나기만 하는 우연의 시간을 잡을 수 없어 시인은 “어쩌나 /어쩌나” 하며 한탄한다. 그 순간들은 누구는 “살다가 말” 만족하지 못할 삶을 산다. 또 누구는 “다 살고 갈” 만족스러운 삶을 영위한다. 누구나 이 세상 ‘너머’에 죽음으로 향한다. 시인은 “늦가을비에 그대 어스름 가슴 젖는데”라고 하지만, “젖는데”라고 쓰는 그 찰라는 이미 과거가 되어 버린다. 무섭게 흘러가는 시간 앞에 시인은 어쩌나, 어쩌나, 한탄한다. 고은 시인도, 어쩌나, 하며 평생 그의 몽상을 스쳐가는 시를 잡지 못해 안타까울 것이다. 늘 시에 잠겨 있는 그의 목울대에는 막 넘치려는 이야기들이 있다.

‘울 밑에 선 봉선화야’를

애닲게 부르는 처녀가 있었지요

1949년 여름 끄트머리던가 가을 끄트머리던가

1등품 가마니 잘 짜며

가마니 바디 오르내릴 때마다

긴 가마니 바늘 잘도 질러 드리며

흰구름 뒤인듯

보슬비인듯

서럽고 그리운 노래 부르는

건너마을 새터 처녀가 있었지요

- 「울타리」에서

산다는 것, 인생을 산다는 것은 어떤 불쾌한 긴장들과 부딪치는 것이다. 목이 마를 수도 있고, 기분 나쁠 수도 이고, 어떤 불쾌한 긴장에 부딪치는 것이다. 게다가 풍찬노숙의 한국현대사에서 “죽고 / 태어나며” 산다는 것은 뭘까? 고은의 탐색은 여기서 시작된다. 여기서 고은은 “괜스레 깨달은 바” 우리라는 것은 “우리 밥상”, 우리 방이라는 것은 “울타리를 뜻”한다 한다.

두 편의 시는 모두 ‘관계’에 대한 시다. 우리는 끊임없이 타자와 ‘관계’를 맺지만 무한한 결핍을 겪는다. 그 결핍을 “생은 젖먹이적부터 진작 쓰디쓰구료”(「울타리」)라고 시인은 쓴다. 이쯤에서 우리는 미세한 공감을 공유한다. 고은 신작시에는 결핍의 나라인 영원한 자궁(子宮)으로 향하는 숲길이 숨어있다. 일단 그 안으로 들어가면 무한(無限) 매혹에 빠진다. 여기에 삶과 시에 대한 관조가 있다. 더 읽어 보자.

저 말인가요

저는

저는

방금 다 먹고 난 밥이야요

듬직히

밥통이야요

조곤조곤히 내려오는 동안

구리는 똥이야요

이 경황에도

똥창에 달라붙는 숙변 같은

오사육시럴 시 두엇이야요

내일 아침에나

그것 두엇 종의 하나

배고프려고

배고프다

배부르려고

몇만 년 역대의 내일에도

싸질러야 할 서정시야요

- 「밥으로부터」전문

천한 것에 의미를 구축하는 눈길은 고은 시의 한 특징이다. “내 집 밖에 온통 / 내 스승이다 // 말똥 선생님 / 소똥 선생님 // 어린아이 주근깨 선생님”(『순간의 꽃』), “강과 바다 오가며 / 사는 것들 / 너희들이 진짜 공부꾼이다 / 뱀장어야 / 참게야”(「순간의 꽃」)라 했던 시인은 이번에는 배설물에 숭고미를 부여한다.

“방금 먹고 난 밥”이 되기까지, 햇살 받고 자라며 또 추수 탈곡되고 잘 씻겨 익어 밥상에 놓아지며, 또 뱃속에 들어가 온갖 과정을 거친다. “이 경황에도 / 똥창에 달라붙는 숙변 같은 / 오사육시럴 시 두엇”이 된다. 오사육시럴은 ‘오사육시(誤死戮屍)’ 곧 “잘못 죽어 육시까지 당한다”는 저주를 빌려, 시(詩)가 신비화되는 것을 막는다.

참 진실은 말로 표현되지 않는다. 진실이 거주하는 언어적 구조물을 구축하려면 뻔해서는 안 된다. 똥은 거름이 된다고 썼다면 시가 아니다. 그것은 숨겨져 있거나 암시되어 있거나 건너 뛰어야 한다. 고은은 고은답게 암시하거나 은닉하지 않고, “싸질러” 진실을 보여준다. 이때 “싸질러야 할 서정시”는 배설물이 아니다. 오사육시랄 하지만, 오사육시랄 하기에 경전(經典)이다. 눈치 빠른 독자라면 세 편의 신작시에 은닉된 죽음충동을 보았을 것이다. 이제 시인은 직설적으로 죽음을 논한다.

엊그제 추기경 선종이라

이런 꿈인가

엊그제 길 건너

문씨네 초상 나서

이런 꿈인가

간밤 꿈속

내가 저승사자한테 내둘려

시난고난하다가

슬슬 죽어가는데

후배 서넛

아무개

아무개

아무개

아무개가

안돼요 안돼요 하고 소리치더군

임종 허세 갖추어서리

이것

별난 것 아니네

다 하는 것이네

다

술 먹듯이 하는 것이네

라고

제법 의젓하게시리

뻥을 놔도

아무개가 또 소리치더군

안돼요

거기 가지 마시고

2차 갑시다

3차 갑시다

딸꾹!

꿈 깨고 나서 좀 무안하더군

- 「임종게 한 놈」전문

이 시는 가장 형이상학적인 문제 중에 하나인 죽음을 다루고 있다. 제목이 느닷없이 ‘임종게 한 놈’이다. ‘임종게’란 무엇일까? 고승들이 입적할 때 수행을 통해 얻은 깨달음을 후인들에게 전하는 마지막 말이나 글을 임종게(臨終偈)라 한다. 그 성스러운 임종게를 시인은 ‘한 놈’으로 희화화시킨다. 그리고 추기경 선종(善終, 사람이 선하게 죽는 것)인지 문씨네 초상을 보고 와서 그는 꿈을 꾼다.

“간밤 꿈속”이란 한 행에서 시적 전환이 이루어진다. 꿈은 소원성취(wunscherfulling)이기도 하다. 저승사자가 ‘나’를 데려가려고 하는데, 느닷없이 다수의 “아무개”가 나타나 죽지 말라 한다. 죽음이란 “별난 것 아니네. 다 하는 것이네”라며 제법 의젓하게 말하는 ‘나’에게 ‘아무개’가 소리친다. “안돼요 / 거기 가지 마시고 / 2차 갑시다 / 3차 갑시다”라고 쓴다. 2차, 3차라는 단어에서, 독자는 미소 지으며 다시 한번 전복(顚覆)된다.

『쾌락원칙을 넘어서』(1920)에서 프로이트는 ‘넘어서’ 무엇이 있는가를 썼다. 쾌락원칙을 ‘넘어서’에는 반복강박이 있고, 그 반복강박의 근원에는 영원한 평안을 희구하는 ‘죽음충동’이 있다고 한다. 고은은 그 ‘넘어서’에 술집 가는 풍경을 놓는다. 한번에 끝나는 것이 아니라, ‘반복’된다. 이 시를 읽는 누구나 시 속으로 들어가 갸륵한 “아무개”가 되어, 죽음을 ‘넘어’ 까짓껏 “갑시다”라고 무람없이 말할 수 있다.

이렇게 죽음이라는 염려(sorge)는 시 한편에서 삽시에 술집을 향하는 즐거운 풍경으로 바뀐다. 환타지든, 허구든, 환상이든, 저 헛것들은 죽음과 염려에 빠진 우리를 구원한다. 속박과 아집을 ‘넘어서’ 매혹에 들어서는 순간, 환타지는 발생한다. 죽음이 이렇게 즐거운 일이라면 매일 임종게를 쓸 일이다. 이제 환타지[魅惑]의 집에 거주하려면 먼저 ‘나’를 비워야 한다.

하루 반나절 만이라도

모든 집들이

빈 집으로

아무 대답 없이 남아 있고 싶네요

(......)

비닐 칸막이 짜장면 집에서 나와

오직 마라도 파도소리로

어버이도

자손도 여의고

눈감았다 뜨네요

눈감았다 뜨네요

단 하루만이라도

누구의 수평선이고 싶네요

- 「마라도」에서

‘나’ 안에 너무도 많은 것들이 들어와 있다. 그것은 트라우마일 때도 있고, 복잡한 관계일 때도 있다. 그래서 “하루만이라도 / 미움 모르고 / 사랑 모르고 / 하루만이라도 / 세상의 허접쓰레기들 / 내 주린 오장육부에 담지 않고” 살고 싶다 한다. 복잡한 관계의 타자들은 ‘내 안의 타자’로 들어앉는다. 그리고 ‘나’의 무의식에 또아리틀고 박혀 해소되지 않는다. 이때 우리는 그것을 ‘억압’(repression)이라 한다. 이 억압에서 탈출하려면, 먼저 “어둠 속”의 고독에 처해야 하며, ‘빈’(空) 상태로 돌아가야 한다. “오직 마라도 파도소리로 / 어버이도 / 자손도 여의고(일찍 사별하고-인용자) / 눈감았다 뜨네요 / 눈감았다 뜨네요”라는 표현처럼, 우리도 이승을 ‘비우고’ 뜬다. 생을 몇 번이고 탕진해본 이가 탕진했는데도 무한한 무언가를 얻었던 고독한 순간에 대한 그리움이 ‘빈’이라는 기표에 숨어있다. 그 그리움이 ‘빈’ 몸, ‘빈’ 집, 멀리 떨어진 ‘빈’ 섬 마라도이다. 빈 집으로 빈 몸으로 수평선이 되고 싶다는 ‘마라도’는 영원한 자궁으로 돌아가고자 하는 꿈의 섬이며, 비었기에 무한으로 채워진 충만이기도 하다.

다섯 편의 시에는 어떤 닮음이 있다.

첫째, 모두 겉보기엔 쉽게 쓴 거 같지만 한번 읽어서는 쉽게 이해되지 않는다. 두세 번 읽어야, 비로소 ‘사유의 간극’ 사이에서 상상력이 융기(隆起)한다. 여기에 고은 시의 매혹이 있다. 고은 시는 다시 읽어야 한다. 시 형태로 봐서는 너무도 대중적이면서도, 다시 읽어 생각하면 치열하게 전복된 언어가 은닉되어 있다.

둘째, 다섯 편의 시에는 ‘반복’(repetition)이 나온다. “우리”,“아무개”라는 명사의 반복, “갑시다”, “싶네요”, “오소서”, “뜨네요”라는 동사의 반복, 낭독하기 쉬운 리듬이 반복되고 있다. 이 반복은 시인이 말하고자 하는 환타지의 물결을 형성한다. 반복 깊숙이 ‘강박(强迫)’이 숨어 있다. 시인이 겪었던 무수한 트라우마가 무의식에 숨어 있지 못하고 반복해서 튀어나오는 것이다. 그 강박은 긍정적인 요소로 반복되고 있으며, 우리는 그 반복과 함께 일탈(逸脫)의 환타지를 체험한다.

셋째, 우리는 다섯 편을 통해 환타지의 순례를 체험한다. 영화<나니아 연대기>에서 장롱으로 들어가야 새로운 나니아 세계를 만나듯, 애니메이션<센과 치히로>에서 동굴로 들어가야 ‘너머’의 환상세계를 만나듯, 우리는 엄마의 자궁에 있을 때 가장 편안했던 모성회귀본능의 편안함을 상상한다. 회귀하여 죽어가는 연어가 단순히 죽으려는 회귀가 아니라, 생명을 탄생시키려고 회귀하는 것처럼, 고은은 죽음을 우리 안에서 회감(回感)시킨다. 어두운 죽음을 거쳐 오히려 영원한 평안을 향유하는 세계를 고은은 「임종게 한 놈」에서 간단히 그려낸다. 그 회감의 환타지로 가려면 ‘빈’ 고독을 거쳐야 한다(「마라도」). 생과 사를 무람없이 오가는 즐거운 환타지의 넓이에서 우리는 확장된다. 이렇게 우리는 고은 시 다섯 편과 함께 영원한 자궁으로 가는 순례를 체험하고 있는 것이다. 여기서 결핍을 넘어선 우리는 충만(充滿)을 향유한다.

================================================================================

277. 옥상의 가을 / 이상국

옥상의 가을

이 상 국

옥상에 올라가 메밀 베갯속을 널었다

나의 잠들이 좋아라 하고

햇빛 속으로 달아난다

우리나라 붉은 메밀대궁에는

흙의 피가 들어 있다

피는 따뜻하다

여기서는 가을이 더 잘 보이고

나는 늘 높은 데가 좋다

세상의 모든 옥상은

아이들처럼 거미처럼 몰래

혼자서 놀기 좋은 곳이다

이런 걸 누가 알기나 하는지

어머니 같았으면 벌써

달밤에 깨를 터는 가을이다

이상국 시집 <뿔을 적시며> 중에서

----------------------------------------------------

278. 열반 / 이상국

열반

불탄 낙산사 범종에 대하여

이 상 국

그도 힘들었던 것이다

천년이나 제 몸을 때리고

하늘과 땅 사이를 오가느라 지쳤던 것이다

날마다 제 몸을 비우던 공양도

이제는 더 퍼낼 게 없었던 것이다

그러던 어느날 마침내 집에 불을 지르고

나오지 않았던 것이다

이상국 시집 <뿔을 적시며> 중에서

[필수입력] 닉네임

[필수입력] 인증코드 왼쪽 박스안에

표시된 수자를 정확히 입력하세요.

왼쪽 박스안에

표시된 수자를 정확히 입력하세요.