조글로카테고리 : 블로그문서카테고리 -> 문학

나의카테고리 : 詩人 대학교

|

|

이런 날

윤동주

사이좋은 정문의 두 돌기둥 끝에서

五色旗오색기와 태양기(太陽旗)가 춤을 추는 날

금(線선)을 그은 지역의 아이들이 즐거워하다.

아이들에게 하루의 乾燥건조한 學課학과로

해말간 권태(勸怠)가 깃들고

'모순(矛盾)' 두 자를 이해치 못하도록

머리가 단순하였구나.

이런 날에는

잃어버린 완고하던 형을

부르고 싶다.

이런 날 /윤동주

사이좋은 정문의 두 돌기둥 끝에서

오색기와 태양기가 춤을 추는 날

금을 그은 지역의 아이들이 즐거워하다.

아이들에게 하루의 건조한 학과로

햇말간 권태가 깃들고

'모순'두 자를 이해치 못하도록

머리가 단순하였구나.

이런 날에는

잃어버린 완고하던 형을

부르고 싶다.

@@ 일제 침략에도 개돼지처럼 받아들이는 조센징들 비판하는 시.

====================

다시 용정으로...

중국 용정 광명중 5학년 시절의 윤동주(왼쪽). 오른쪽은 대성중 4학년이던 고종사촌 송몽규. 연변윤동주연구회 홈페이지 캡처

중국 용정 광명중 5학년 시절의 윤동주(왼쪽). 오른쪽은 대성중 4학년이던 고종사촌 송몽규. 연변윤동주연구회 홈페이지 캡처

1936년 3월 다시 용정으로 돌아온 윤동주는 4월 6일 5년제 일본학교인 광명학원 중학부 4학년에 편입한다. 대학에 진학하려면 기독교계나 민족계가 아니지만 광명중학교에 갈 수밖에 없었다. 착잡한 심경을 시 ‘이런 날’(1936년 6월 10일)에 ‘사이좋은 정문의 두 돌기둥 끝에서/오색기와 태양기가 춤을 추는 날’로 표현하고 있다. 오색기는 만주국 국기이고, 태양기는 일본 국기다. 윤동주에게는 서슴없는 능멸이었다. 모순을 모르고 ‘머리가 단순’하게 된 아이들을 깨우듯이, 1936년 8월 13일엔 동아일보가 손기정 선수의 일장기를 말소했다.

이 시기에 윤동주는 여러 시인의 작품을 스크랩해 두곤 했다. 1935년 10월 27일에 간행된 ‘정지용 시집’을 동주는 평양에서 1936년 3월 19일 구입해 내지에 서명해 둔다. 이미 읽어 왔겠지만 시집을 구입하고 더욱 깊이 읽었던 윤동주는 정지용 시 10여 편을 모방하며 습작해 본다.

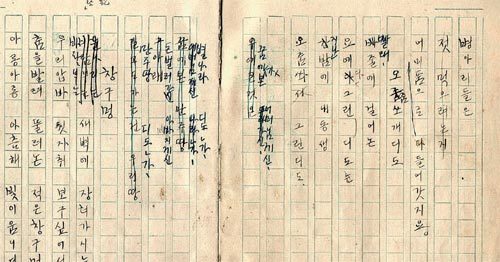

윤동주 시 ‘오줌싸개 지도’의 육필원고. 유족대표 윤인석 교수 제공

윤동주 시 ‘오줌싸개 지도’의 육필원고. 유족대표 윤인석 교수 제공

가톨릭 신자였던 정지용은 ‘가톨릭청년’을 편집했는데, 광명 시절 윤동주는 가톨릭 만주 옌지(延吉) 교구에서 낸 월간 어린이잡지 ‘가톨릭청년’에 다섯 편의 동시를 발표했다. 동주는 ‘오줌싸개 지도’를 1936년 ‘나의 습작기의 시 아닌 시’에 써 놓았고, 이후 1937년 1월호에 발표했다. 시 한 편 완성하는 데 1년 이상 걸린 것이다.

빨래줄에 걸어 논

요에다 그린 지도,

지난 밤에 내 동생

오줌 쏴 그린 지도.

꿈에 가 본 엄마 계신

별나라 지돈가?

돈 벌러 간 아빠 계신

만주 땅 지돈가?

―윤동주, ‘오줌싸개 지도’

제목과 1연만 보면 재미있고 귀엽다. 엄마 아빠 모두 떠나고, 남은 두 아이의 이야기다. 2연을 보면 엄마는 별나라 갔고, 아빠는 돈 벌러 만주에 갔다. 아이들은 누가 돌보고 있을까. 윤동주가 보관하고 있던 발표본에는 수정한 흔적이 있다. 오줌 ‘싸서’니 ‘싸’가 아니라, 오줌 ‘쏴’라고 고친 흔적이 분명히 있다. 원고지에도 ‘쏴’라고 썼는데, 투고했을 때 잡지사 편집부에서 ‘싸서’로 고쳤다. 그것을 다시 동주는 왜 ‘쏴’라고 고쳤을까. ‘싸서’보다 ‘쏴’가 재미있기도 하지만 부모 없는 아이가 밤이 무서워 참다 참다가 쏴버리는 오줌을 강조하고 싶었을까.

두 아이의 아버지는 고향을 떠나 만주로 돈 벌러 다녀야 하는 난민이다. 당시 북간도 주요 도시에는 조선인 중 부자들이 가기도 했지만 일제의 착취가 극심해지면서 ‘돈 벌러 간 만주 땅 지돈가?’라는 구절처럼 만주 등 해외로 떠난 사람이 많았다.

‘모든 죽어가는 것을 사랑해야지’(‘서시’)라는 구절은 관념으로 갑자기 나온 그럴듯한 문구가 아니다. 이미 10대 때 쓴 동시들을 보면 그의 시에는 그가 자주 인용하던 ‘맹자’의 환과고독(鰥寡孤獨), 즉 홀아비, 난민, 고아 등 ‘죽어가는’ 존재들이 등장한다. ‘이불’이 나오는 또 한 편의 시가 있다.

지난 밤에

눈이 소-복이 왔네

지붕이랑

길이랑 밭이랑

추워 한다고

덮어주는 이불인가 봐

그러기에

추운 겨울에만 내리지

―윤동주, ‘눈’

만주의 12월 ‘지난 밤’은 누군가 죽지 않았을까 염려스러운 을씨년스러운 밤이다. 그런 밤에 내리는 눈이란 모든 사물을 얼려버리는, 생명을 죽여버리는 적대적 대상이다. 그런데 윤동주는 악한으로 상징될 눈을 ‘소복이 왔네’라고 표현한다. 싸늘한 ‘지난 밤’에 ‘지붕이랑 길이랑 밭’을 이불같은 눈이 덮는다.

왜 이 시에도 ‘이불’이 나올까. 낮에 온돌방은 군불을 때니 훈훈하다. 뜨거운 아랫목의 화끈한 기운을 종일 이불로 덮어둔다. 전기밥솥이 없었던 시대에 이불은 공깃밥을 따스하게 보온하는 보온기구 역할도 했다. 밤에 온돌방의 난방기구는 이불 외에는 따로 없다. 그 이불 속에 들어가 몸을 훈훈히 덥히며 자면 머리 위로는 코 시린 웃풍이 지나곤 했다. 이 시에서 핵심적인 단어인 ‘이불’을 제목으로 두면 시의 의도가 너무 빤히 드러나 암시효과가 일어나지 않는다. 원고지를 보면 제목을 ‘이불’이라고 썼다가 ‘눈’으로 바꾼 흔적이 보인다. 본래 제목이 ‘이불’이었는데 지우고 ‘눈’으로 바꾼 것은 썩 괜찮다.

2연은 ‘그러기에’로 시작한다. 이 단어는 ‘추워 한다’고 하는 사물에 대해 ‘눈’이 어떤 역할을 하는지 원인과 결과를 이어주고 있다. 지붕이랑 길이랑 밭을 덮어주기 위해 ‘그러기에’ 눈은 추운 겨울에만 내린다는 것이다. 약자를 생각하는 따스한 마음이 그대로 느껴진다.

넣을 것 없어,

걱정이던,

호주머니는,

겨울만 되면

주먹 두 개 갑북갑북.

―윤동주, ‘호주머니’

이 시는 1936년 12월에서 1937년 1월 사이에 쓴 것으로 추정되는 동시다. 시에서 주인공은 호주머니다. 호주머니는 채울 것이 없어 걱정한다. 돈 없는 사람들이 주머니에 뭘 넣을 수 있을까. 가장 추운 겨울에 채울 만 한 게 주먹 두 개란다. ‘갑북갑북’은 ‘가득가득’이란 평안도 방언이다. 먹을 것, 입을 것이 모자랐던 시대에 소년은 주먹 두 개만 넣어본다. 넉넉하지 않은 일상을 주먹 두 개로 견뎌내자는 뜻일까. 가난도 절망도 ‘주먹 두 개 갑북갑북’이라는 해학으로 녹여버린다. 이토록 간결하고 투박하게 사랑해야 할 ‘모든 죽어가는 것’들이 그 영혼의 의자에 들어앉기 시작했다.

김응교 시인·숙명여대 교수

[필수입력] 닉네임

[필수입력] 인증코드 왼쪽 박스안에

표시된 수자를 정확히 입력하세요.

왼쪽 박스안에

표시된 수자를 정확히 입력하세요.