조글로카테고리 : 블로그문서카테고리 -> 문학

나의카테고리 : 文人 지구촌

[詩공부시간]- 詩속에 複數의 나 만들기

2016년 03월 18일 22시 02분

조회:4836

추천:0

작성자: 죽림

시 쓰기와 자아 찾기 - 이은봉

4. 너이면서도 그인 나

'나'일 수도 있고 '나'가 아닐 수도 있는 '나', 그런 '나'를 나는 주저 없이 시에 등장시킨다. 시를 쓰기 시작하는 순간 이미 '나'는 '나'가 아니라 '너'이면서 '그'라는 점을 항상 기억하지 않으면 안 된다. 아니, 시를 쓰기 시작하는 순간 이미 '나'는 '너'이기도 하고 '그'이기도 하지만 동시에 '나'이기도 하다는 점을 유의하지 않으면 안 된다.

이처럼 시를 쓰기 시작하는 순간 벌써 '나'는 '너'이면서도 '그'이고 나이다. '나'는 나이면서도 너이고 동시에 그인 셈이다. 적어도 시를 쓰는 순간만은 나는 너로, 동시에 그로, 동시에 나로 존재하기 마련이다. 이를테면 시작의 과정에서 '나'는 不二의 존재인 셈이다.

이는 시 속에 등장하는 '그'의 경우에도 마찬가지이다. 물론 여기서 말하는 '그'는 이른바 시적 대상을 가리킨다. 시적 대상으로서의 '그' 역시 '그'이면서 '나'이고, '나'이면서 '그'이다. 물론 이 때의 그와 나는 너이기도 하다. 그러니까 '그'는 '나'이기도 하고 '너'이기도 하고 '그'이기도 하다는 것이다.

따라서 시 속의 '그'는 단순히 거기 서 있는 '그', 거기 그렇게 객관적으로 존재하는 '그'가 아니다. 시 속에서의 '그'는 충분히 나로서의 '그'이고, '너'로서의 '그'이다. '그'라고 3인칭으로 말하고 있지만 사실은 일인칭의 '나'이고 이인칭의 '너'인 것이다. 이미 '그' 속에는 '나'와 '너'가 투영되어 있고 스며들어 있기 때문이다.

시 속에서 나로서의 너, 너로서의 나, 나로서의 그, 그로서의 나, 나로서의 나는 때로 여장을 하고 나타나기도 하고, 남장을 하고 나타나기도 한다. 여자이면서도 남자인 나, 남자이면서도 여자인 나, 시 속에서 '나'는 이처럼 탈을 쓰고 끊임없이 '나'를 뒤섞는다.

시에서 '나'는 단지 말하는 사람으로만 존재하는 경우도 없지 않다. 시에서 언어를 풀어 나가는 사람, 이른바 시적 화자로서 말이다. 시에서 '나'가 '나'의 모습을 하든, '너'의 모습을 하든, '그'의 모습을 하든, 멀리 떨어져서 굽어보는 전지적인 '신'의 모습을 하든 무슨 상관이 있으랴. '나'가 되고 싶기도 하고, '너'가 되고 싶기도 하고, '그'가 되고 싶기도 하고, '신'이 되고 싶기도 하는 것이 시에서의 '나'이다. 1인칭의 나, 2인칭의 나, 3인칭의 나, 나아가 전지자로서의 나로도 변신이 가능한 것이 시에서의 '나'이다. 불가해한 욕망덩어리가 실제로는 '나'라는 인간이 아닌가.

어린애가 되어 있는 나, 여성 노동자가 되어 있는 나, 지식인 되어 있는 나, 철공소 황씨가 되어 있는 나, 囚人이 되어 있는 나, 목사가 되어 있는 나, 수녀가 되어 있는 나, 어머니가 되어 있는 나, 할아버지가 되어 있는 나, 창녀가 되어 있는 나, 암탉이 되어 있는 나, 꾀꼬리가 되어 있는 나, 산까치가 되어 있는 나, 암소가 되어 있는 나, 호랑이가 되어 있는 나, 돌멩이가 되어 있는 나, 라면봉지가 되어 있는 나, 강아지풀이 되어 있는 나, 풀여치가 되어 있는 나, 맨드라미꽃이 되어 있는 나……. 시에서 '나'는 감히 어떤 누구도, 어떤 무엇도 감히 될 수 있으면서도 또한 될 수 없다.

시 속에는 언제나 이처럼 누구의 목소리로도, 무엇의 목소리로도 등장할 수 있는 내가 흩어져 녹아 있다. 그렇게 녹아 있는 '나'는 무엇을 찾아 움직이고 있는가. 어떤 시간의 물결을 타고 헤엄쳐 다니고 있는가. 중요한 것은 이 때의 내가 도달하고자 하는 곳(것)이다. 그곳(것)을 일러 '나'는 진실 혹은 진리라고 말하고 싶다.

오늘의 사회현실에서 진실 혹은 진리라는 것이 있기는 있는가. 많은 사람들이 돈을, 곧 재화를 진실 혹은 진리라고 믿고 있지 않은가. 진실 혹은 진리라는 것이 없으면 또 어떤가. 마음의 순수한 지향이 다름 아닌 진실 혹은 진리가 아닌가. 그것(그곳)을 구체화한 것이 파라다이스이고 유토피아라는 점을 항상 기억해야 할 것이다.

흩어져 있는 나, 녹아 있는 나……. 강조하거니와 시 속에는 이처럼 수많은 '나'가 살고 있다. 꼬리를 달고 이리저리 헤엄치는 나, 뱀처럼 잽싸게 미끄러지는 나, 끊임없이 이리저리 돌아다니는 나, 춤추고 노래하는 나, 제멋대로 변신하는 나……. 진리를 찾아, 진실을 향해 끊임없이 방황하고 흔들리는 나, 저 수많은 나, 이미 내가 아닌 나, 남이 되어버린 나, 저들은 누구인가. 도무지 알 수 없다.

이처럼 혼잡한 나, 복수(複數)의 나, 열 개, 스무 개, 서른 개의 목소리를 가진, 머리를 가진 나, 끊임없이 뒤섞이는 수많은 나를 '나'는 생각한다.

그 뿐만이 아니다. 이 때의 '나'는 '생각한다'는 것에 대해, 나아가 '생각'에 대해 생각한다. 생각들이 불러일으키는, 그리하여 생각들과 함께 하는 언어에 대해, 언어들이 만드는 時空(시간과 공간, 역사와 사회)에 대해, 그리고 時空이 만드는 진실 혹은 진리에 대해 '나'는 생각한다.

또한 '나'는 진리의 껍질에 대해, 껍질들이 만드는 소리에 대해, 소리들이 만드는 리듬에 대해, 리듬들이 만드는 정서에 대해, 정서들과 함께 하는 시의 運氣에 대해 생각한다. 이처럼 시 속에서 '나'는 생각하는 '나'로 존재한다. 생각하는 '나'는 늘 성찰하고 반성한다. 성찰하고 반성한다는 것은 내가 '나'를 고쳐 나가고, 바꿔나간다는 것을 뜻한다. 시 속에서의 '나'는 이처럼 끊임없이 '나'를 향상시켜 나간다. 시 쓰기가 자아 찾기, 나아가 자아를 琢磨하는 일이 되는 까닭이 바로 여기에 있다.

그리하여 다시 '나'는 생각한다, '나'가 뒤죽박죽 만드는, 뒤얽혀 만드는 시라는 존재에 대해, 시라는 예술에 대해……. 이런 과정에 '나'는 세련되고 정련되어 가는 법이다. 이처럼 시 쓰기는 자기를 훈련시키고 단련시키는 한 방법, 곧 자기수양의 한 방법이 되기도 한다.

===================================================================================

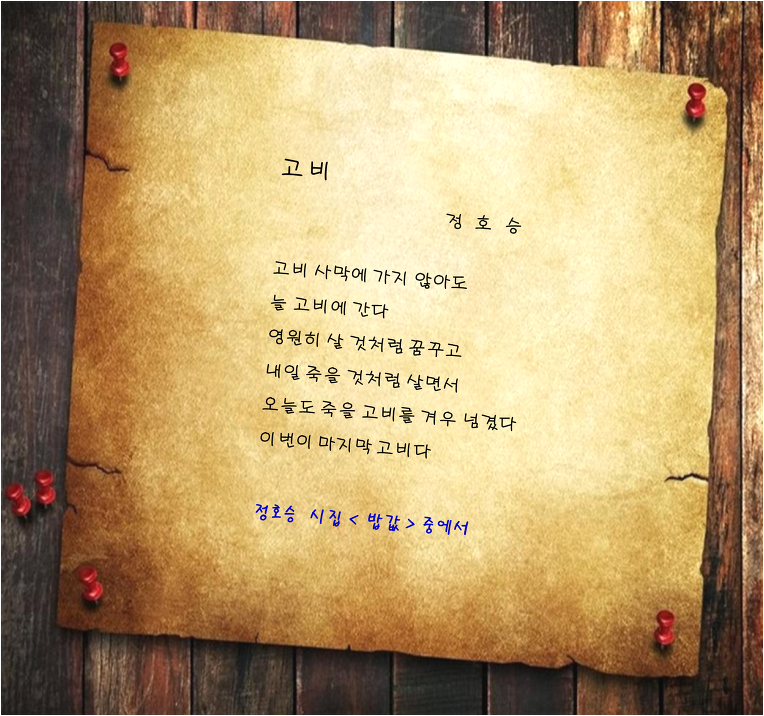

303. 고비 / 정호승

고비

정 호 승

고비 사막에 가지 않아도

늘 고비에 간다

영원히 살 것처럼 꿈꾸고

내일 죽을 것처럼 살면서

오늘도 죽을 고비를 겨우 넘겼다

이번이 마지막 고비다

정호승 시집 <밥값> 중에서

4. 너이면서도 그인 나

'나'일 수도 있고 '나'가 아닐 수도 있는 '나', 그런 '나'를 나는 주저 없이 시에 등장시킨다. 시를 쓰기 시작하는 순간 이미 '나'는 '나'가 아니라 '너'이면서 '그'라는 점을 항상 기억하지 않으면 안 된다. 아니, 시를 쓰기 시작하는 순간 이미 '나'는 '너'이기도 하고 '그'이기도 하지만 동시에 '나'이기도 하다는 점을 유의하지 않으면 안 된다.

이처럼 시를 쓰기 시작하는 순간 벌써 '나'는 '너'이면서도 '그'이고 나이다. '나'는 나이면서도 너이고 동시에 그인 셈이다. 적어도 시를 쓰는 순간만은 나는 너로, 동시에 그로, 동시에 나로 존재하기 마련이다. 이를테면 시작의 과정에서 '나'는 不二의 존재인 셈이다.

이는 시 속에 등장하는 '그'의 경우에도 마찬가지이다. 물론 여기서 말하는 '그'는 이른바 시적 대상을 가리킨다. 시적 대상으로서의 '그' 역시 '그'이면서 '나'이고, '나'이면서 '그'이다. 물론 이 때의 그와 나는 너이기도 하다. 그러니까 '그'는 '나'이기도 하고 '너'이기도 하고 '그'이기도 하다는 것이다.

따라서 시 속의 '그'는 단순히 거기 서 있는 '그', 거기 그렇게 객관적으로 존재하는 '그'가 아니다. 시 속에서의 '그'는 충분히 나로서의 '그'이고, '너'로서의 '그'이다. '그'라고 3인칭으로 말하고 있지만 사실은 일인칭의 '나'이고 이인칭의 '너'인 것이다. 이미 '그' 속에는 '나'와 '너'가 투영되어 있고 스며들어 있기 때문이다.

시 속에서 나로서의 너, 너로서의 나, 나로서의 그, 그로서의 나, 나로서의 나는 때로 여장을 하고 나타나기도 하고, 남장을 하고 나타나기도 한다. 여자이면서도 남자인 나, 남자이면서도 여자인 나, 시 속에서 '나'는 이처럼 탈을 쓰고 끊임없이 '나'를 뒤섞는다.

시에서 '나'는 단지 말하는 사람으로만 존재하는 경우도 없지 않다. 시에서 언어를 풀어 나가는 사람, 이른바 시적 화자로서 말이다. 시에서 '나'가 '나'의 모습을 하든, '너'의 모습을 하든, '그'의 모습을 하든, 멀리 떨어져서 굽어보는 전지적인 '신'의 모습을 하든 무슨 상관이 있으랴. '나'가 되고 싶기도 하고, '너'가 되고 싶기도 하고, '그'가 되고 싶기도 하고, '신'이 되고 싶기도 하는 것이 시에서의 '나'이다. 1인칭의 나, 2인칭의 나, 3인칭의 나, 나아가 전지자로서의 나로도 변신이 가능한 것이 시에서의 '나'이다. 불가해한 욕망덩어리가 실제로는 '나'라는 인간이 아닌가.

어린애가 되어 있는 나, 여성 노동자가 되어 있는 나, 지식인 되어 있는 나, 철공소 황씨가 되어 있는 나, 囚人이 되어 있는 나, 목사가 되어 있는 나, 수녀가 되어 있는 나, 어머니가 되어 있는 나, 할아버지가 되어 있는 나, 창녀가 되어 있는 나, 암탉이 되어 있는 나, 꾀꼬리가 되어 있는 나, 산까치가 되어 있는 나, 암소가 되어 있는 나, 호랑이가 되어 있는 나, 돌멩이가 되어 있는 나, 라면봉지가 되어 있는 나, 강아지풀이 되어 있는 나, 풀여치가 되어 있는 나, 맨드라미꽃이 되어 있는 나……. 시에서 '나'는 감히 어떤 누구도, 어떤 무엇도 감히 될 수 있으면서도 또한 될 수 없다.

시 속에는 언제나 이처럼 누구의 목소리로도, 무엇의 목소리로도 등장할 수 있는 내가 흩어져 녹아 있다. 그렇게 녹아 있는 '나'는 무엇을 찾아 움직이고 있는가. 어떤 시간의 물결을 타고 헤엄쳐 다니고 있는가. 중요한 것은 이 때의 내가 도달하고자 하는 곳(것)이다. 그곳(것)을 일러 '나'는 진실 혹은 진리라고 말하고 싶다.

오늘의 사회현실에서 진실 혹은 진리라는 것이 있기는 있는가. 많은 사람들이 돈을, 곧 재화를 진실 혹은 진리라고 믿고 있지 않은가. 진실 혹은 진리라는 것이 없으면 또 어떤가. 마음의 순수한 지향이 다름 아닌 진실 혹은 진리가 아닌가. 그것(그곳)을 구체화한 것이 파라다이스이고 유토피아라는 점을 항상 기억해야 할 것이다.

흩어져 있는 나, 녹아 있는 나……. 강조하거니와 시 속에는 이처럼 수많은 '나'가 살고 있다. 꼬리를 달고 이리저리 헤엄치는 나, 뱀처럼 잽싸게 미끄러지는 나, 끊임없이 이리저리 돌아다니는 나, 춤추고 노래하는 나, 제멋대로 변신하는 나……. 진리를 찾아, 진실을 향해 끊임없이 방황하고 흔들리는 나, 저 수많은 나, 이미 내가 아닌 나, 남이 되어버린 나, 저들은 누구인가. 도무지 알 수 없다.

이처럼 혼잡한 나, 복수(複數)의 나, 열 개, 스무 개, 서른 개의 목소리를 가진, 머리를 가진 나, 끊임없이 뒤섞이는 수많은 나를 '나'는 생각한다.

그 뿐만이 아니다. 이 때의 '나'는 '생각한다'는 것에 대해, 나아가 '생각'에 대해 생각한다. 생각들이 불러일으키는, 그리하여 생각들과 함께 하는 언어에 대해, 언어들이 만드는 時空(시간과 공간, 역사와 사회)에 대해, 그리고 時空이 만드는 진실 혹은 진리에 대해 '나'는 생각한다.

또한 '나'는 진리의 껍질에 대해, 껍질들이 만드는 소리에 대해, 소리들이 만드는 리듬에 대해, 리듬들이 만드는 정서에 대해, 정서들과 함께 하는 시의 運氣에 대해 생각한다. 이처럼 시 속에서 '나'는 생각하는 '나'로 존재한다. 생각하는 '나'는 늘 성찰하고 반성한다. 성찰하고 반성한다는 것은 내가 '나'를 고쳐 나가고, 바꿔나간다는 것을 뜻한다. 시 속에서의 '나'는 이처럼 끊임없이 '나'를 향상시켜 나간다. 시 쓰기가 자아 찾기, 나아가 자아를 琢磨하는 일이 되는 까닭이 바로 여기에 있다.

그리하여 다시 '나'는 생각한다, '나'가 뒤죽박죽 만드는, 뒤얽혀 만드는 시라는 존재에 대해, 시라는 예술에 대해……. 이런 과정에 '나'는 세련되고 정련되어 가는 법이다. 이처럼 시 쓰기는 자기를 훈련시키고 단련시키는 한 방법, 곧 자기수양의 한 방법이 되기도 한다.

===================================================================================

303. 고비 / 정호승

고비

정 호 승

고비 사막에 가지 않아도

늘 고비에 간다

영원히 살 것처럼 꿈꾸고

내일 죽을 것처럼 살면서

오늘도 죽을 고비를 겨우 넘겼다

이번이 마지막 고비다

정호승 시집 <밥값> 중에서

[필수입력] 닉네임

[필수입력] 인증코드 왼쪽 박스안에

표시된 수자를 정확히 입력하세요.

왼쪽 박스안에

표시된 수자를 정확히 입력하세요.