조글로카테고리 : 블로그문서카테고리 -> 문학

나의카테고리 : 文人 지구촌

요약 자크 프레베르는 프랑스의 시인이자 시나리오 작가이다. 초현실주의자로 알려진 그는 마르셀 카르네, 폴 그리모 등의 감독과 협력하면서 영화사에 기록될만한 작품을 다수 남겼다.

생애와 이력

프랑스의 시나리오 작가, 시인. 1900년 2월 4일 프랑스의 뇌이-쉬르-센(Neuilly-sur-Seine)에서 태어났다. 자크 프레베르는 프랑스를 대표하는 현대 시인이며 시나리오 작가로 시적 리얼리즘 시기에 활발한 활동을 하였다. 자크 프레베르의 아버지 앙드레 프레베르(Andre Prevert)는 생계를 위해 다양한 직업을 전전했다. 취미로 영화와 연극 비평을 병행했던 아버지 덕분에 프레베르는 어린 시절부터 공연장과 극장을 자주 드나들었다. 그는 학교생활에 싫증을 느껴 열다섯 살 되던 해에 학교를 그만 두었다.

1925년에는 초현실주의 운동에 참여하면서, 마르셀 뒤하멜(Marcel Duhamel), 레이몽 크노(Raymond Queneau), 이브 탕기(Yves Tanguy), 앙드레 브로통(Andre Breton) 등과 교류하였다. 자크 프레베르는 프랑스 공산당에 참여하였던 영화감독 장 르누아르(Jean Renoir)와는 자연스럽게 인연을 맺게 되었다. 장 르누아르와의 공동작업 <랑주씨의 범죄>(Le Crime de Monsieur Lange, 1936)는 두 예술가의 정치 성향이 잘 투영된 작품이었다. 또 한 사람의 참여파 감독인 장 그레미옹(Gremillon)과는 <여름의 빛>(Lumiere d’ete, 1943) 등에서 함께 작업하였다.

작품 세계

시나리오 및 대사 작가로서 자크 프레베르의 활동은 주로 1935년부터 1945년에 걸쳐 이루어졌다. 이 시기에 프레베르는 마르셀 카르네(Marcel Carne)와 더불어 프랑스 시적리얼리즘 사조를 대표하는 숱한 걸작들을 남겼다. <이상한 드라마>(Drole de Drame, 1937), <안개 낀 부두>(Le Quai Des Brumes, 1938), <새벽>(Le jour se leve, 1939), <천국의 아이들>(Les enfants du paradis, Children of Paradise, 1945) 등이 프레베르와 카르네의 공동작업의 결과물이다.

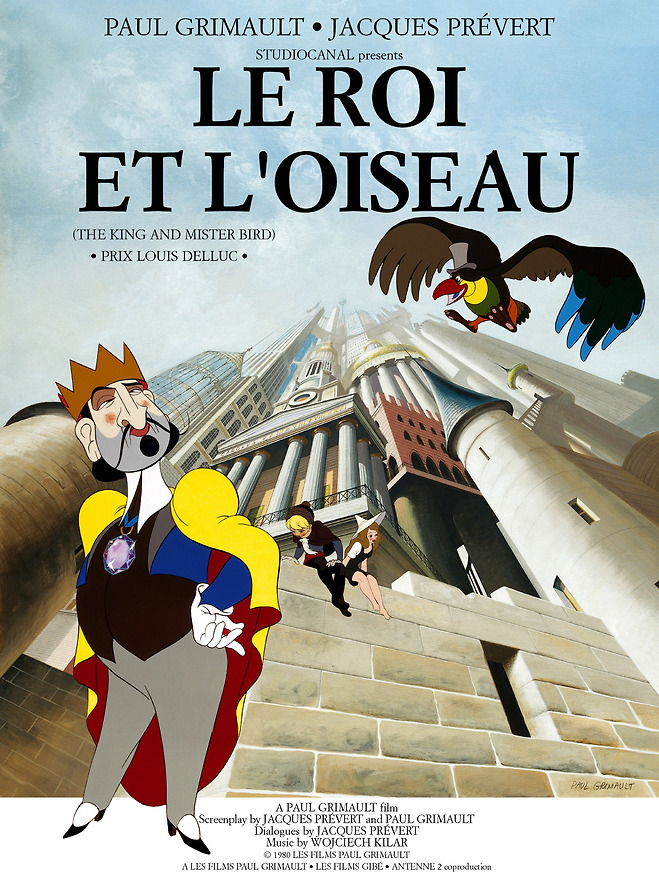

자크 프레베르의 또 다른 영화적 동반자로는 프랑스의 대표적인 애니메이션 감독인 폴 그리모(Paul Grimault)가 있었다. 프레베르와 그리모는 30년 가까이 함께 작업을 하였다. 두 사람의 공동작업으로는 안데르센의 동화를 각색한 작품 <양치기 소녀와 굴뚝 청소부>(La bergere et le ramoneur, 1952), <왕과 새>(Le roi et l’oiseau, 1980), <회전 탁자>(La table tournante, 1988) 등이 있다. 특히 <왕과 새>는 프레베르가 병상에서 숨을 거두기 직전까지 몰두하였던 작품이었다. 사망 전날까지도 폴 그리모에게 전보를 보낼 정도로 두 사람은 깊은 우정을 나눈 것으로 알려져 있다.

자크 프레베르는 그는 또한 평생에 걸쳐 사회 참여적 입장을 견지하였다. 또한 흔들림 없는 초현실주의자로서 문학적 동반자들과도 연대를 구축하였다. 유랑극단 10월 그룹(Le groupe Octobre)에 참여하여 파업 중인 공장 등을 순회하며 공연에 참여하기도 하였다.

영화사적 평가

시인이자 시나리오 작가인 자크 프레베르는 마르셀 카르네, 폴 그리모 등의 작가로 교류하면서 영화계에서 활동하였다. 프레베르는 스스로 ‘인민의 시인’으로 기억되기를 원했다. 사망 몇 해 전 인터뷰에서, 프레베르는 “유행을 따를지라도 나는 대중들에게 가까이 가고 싶다. 나를 즐겁게 만드는 것은 독자들을 얻는 것이다. 그들은 가장 위대한 비평가들이다”라고 말했다. 1977년 4월 11일, 자크 프레베르는 일흔 일흔의 나이에 노르망디(Normandy)의 오몽빌-라-프티트(Omonville-La-Petite)에서 폐암으로 사망하였다. 마르셀 카르네는 프레베르의 사망 직후 ‘뉴욕 타임즈’(New York Times)에 쓴 글에서 “유머와 시정이 가득했던 프랑스 영화의 유일한 시인”으로 프레베르의 죽음을 추모했다.

작품 목록

<위대한 사람들>(Les grands,프랑스,1924)

<꼼 윈느 카르프>(Comme une carpe , 프랑스,1932,)

<확실한 사업>(L’affaire est dans le sac, 프랑스,1932)

<테네리프>(Tenerife, 프랑스,1932)

<산파>(Ciboulette, 프랑스,1933)

<자유교환 호텔>(L’hotel du libre echange ,프랑스,1934)

<라탈랑트>(L’Atalante, 프랑스,1934)

<희귀한 새>(Un oiseau rare , 프랑스,1935)

<무엇보다 젊음을>(Jeunesse d’abord , 프랑스,1935)

<만일 내가 사장이라면>(Si j’etais le patron , 프랑스,1935)

<평화의 거리 27번지>(27 rue de la Paix , 프랑스,1936)

<제니>(Jenny , 프랑스,1936)

<랑쥬씨의 범죄>(Le crime de Monsieur Lange, The Crime of Monsieur Lange,프랑스,1936)

<무토네>(Moutonnet , 프랑스,1936)

<리옹의 우편사업>(L’affaire du courrier de Lyon , 프랑스,1937)

<이상한 드라마>(Drole de Drame, 프랑스,1937)

<반역자 에르네스트>(Ernest the Rebel , 프랑스,1938)

<안개 낀 부두>(Le Quai Des Brumes, Port of Shadows , 프랑스,1938)

<소년들의 학교>(Boys’ School , 프랑스,1938)

<새벽>(Le jour se leve, Daybreak , 프랑스,1939)

<천사들의 지옥>(L’enfer des anges , 프랑스,1941)

<견인선>(Remorques, 프랑스,1941)

<저녁의 방문자>(Les Visiteurs du Soir , 프랑스,1942)

<안녕 로나르>(Adieu Lonard , Original Idea,프랑스,1943)

<여름의 빛>(Lumiere d’ete, 프랑스,1943)

<태양은 언제나 옳다>(Le soleil a toujours raison , 프랑스,1943)

<한밤의 여인>(Une femme dans la nuit, 프랑스,1943)

<마법>(Sortileges, 프랑스,1945)

<천국의 아이들>(Les enfants du paradis, Children of Paradise , 프랑스,1945)

<밤의 문>(Les portes de la nuit, 프랑스,1946)

<오베르빌리에>(Aubervilliers, 프랑스,1946)

<노아의 방주>(L’arche de Noe, 프랑스,1947)

<놀라운 여행>(Voyage surprise, 프랑스,1947)

<세월의 꽃>(La fleur de l’age, 프랑스,1947)

<베로나의 연인들>(Les amants de Verone , 프랑스,1949)

<잃어버린 기억>(Souvenirs perdus, 프랑스,1950)

<문 앞의 마리아>(La Marie du port , 프랑스,1950)

<양치기 소녀와 굴뚝 청소부>(La bergere et le ramoneur, 프랑스,1952)

<빔>(Bim, 프랑스,1954)

<카르네 드 바이유>(Carnet de Baile ,프랑스,1955)

<노트르담의 꼽추>(Notre-Dame de Paris, The Hunchback of Notre Dame, 프랑스,1956)

<센강 파리를 만나다> (La Seine a rencontre Paris, 프랑스,1957, 단편)

<유명한 연인들>(Amours celebres, 프랑스, 1961)

<왕과 새>(Le roi et l’oiseau, The King and the Mockingbird , 프랑스,1980)

<회전 탁자>(La table tournante, 프랑스,1988)

===============

아침식사

그는 커피를

잔에 담았다

그는 밀크를

커피 잔에 탔다

그는 설탕을

밀크 커피에 넣었다

작은 숟가락으로

저어서

그는 밀크 커피를 마셨다

그리고 잔을 내려놓았다

말없이

그는 담배를

피워 물었다

그는 연기로

동그라미를 만들었다

그는 재를

재떨이에 떨었다

말없이

날 보지도 않고

그는 일어섰다

그는 모자를

머리에 썼다

그는 비옷을

입었다

비가 오고 있었으니까

그리곤 떠났다

빗속으로

말 한마디 없이

날 쳐다보지도 않고

그래서 난

얼굴을 손에 묻고

울어버렸다.

세계의 명시/ 자크 프레베르

쓰기공책

둘에 둘은 넷

넷에 넷은 여덟

여덟에 여덟은 열여섯…

다시! 선생님은 말하고

둘에 둘은 넷

넷에 넷은 여덟

여덟에 여덟은 열여섯.

한데 저기 하늘을 지나가는

거문고새가 있네

아이는 새를 보고

아이는 새소리를 듣고

아이는 새를 부르네:

날 좀 구해 줘

나랑 놀아 줘

새야!

그러자 새가 내려오고

아이와 함께 노네

둘에 둘은 넷…

다시! 선생님은 말하고

아이는 놀고

새는 아이와 함께 놀고…

넷에 넷은 여덟

여덟에 여덟은 열여섯이고

그럼 열여섯에 열여섯은 얼마지?

열여섯에 열여섯은 아무것도 아니고

절대로 서른둘은 아니네

어쨌든 아니고

그런 건 멀리 사라지네.

아이가 새를

책상 속에 감추고

모든 아이들은

새의 노래를 듣고

모든 아이들은

새의 음악을 듣고

여덟에 여덟은 차례 되어 사라지고

넷에 넷도 둘에 둘도

차례차례 꺼져 버리고

하나에 하나는 하나도 둘도 아니고

역시 하나씩 사라지네.

거문고새는 놀고

아이는 노래하고

선생님은 소리치네:

장난질 당장 그만두지 못해!

그러나 모든 아이들은

음악 소리를 듣고

교실의 벽은

조용히 무너지네.

유리창은 모래가 되고

잉크는 물이 되고

책상들은 숲이 되고

분필은 절벽이 되고

펜대는 새가 되네.

시를 말하다

정끝별 l 시인

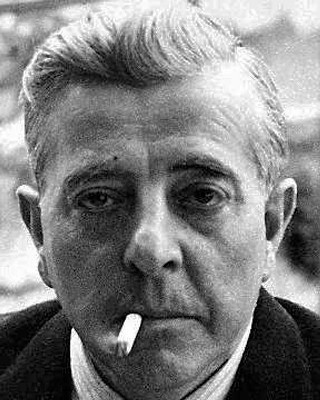

뭐니 뭐니 해도 자크 프레베르는 내게 이브 몽탕이 부른 샹송 ‘고엽(枯葉, Les Feuilles Mortes)’의 작시자로 먼저 떠오른다. ‘고엽’은, 프레베르가 시나리오를 썼던 영화 <밤의 문(Les Portes de la Nuit, 1946)>에서, 주인공이었던 몽탕이 직접 불러 불후의 명곡이 되었다. 낙엽이 거친 삽 속에 쓸려 담기듯 우리의 추억 또한 무정한 삶 속에 쓸려 담기지만, 세월은 그렇게 그대와 나를 갈라놓고 사랑의 흔적마저 지워버리지만, 여름날의 태양 같았던 우리의 사랑을 그대 또한 기억해주었으면 하는 바람을 담은 노래였던가. 그 깊고 부드러운 목소리와 음률, 노랫말 덕분에 “투아 튀 메메 에 wm 테메”(Toi, tu m'aimais et je t'aimais, 그대 날 사랑했고 난 그대를 사랑했네)”와 “투아 키 메메 에 무아 키 테메(Toi qui m'aimais, et moi qui t'aimais, 날 사랑했던 그대 그대를 사랑했던 나)라는 불어 문장이 저절로 외워지기도 했던. ▶자크 프레베르. 그의 사진이나 초상화는 거의 담배를 문 모습이다.

프레베르가 이렇듯 멜랑콜리한 사랑시만을 썼던 건 아니다. 시인 레몽 크노는 그를 1940~1950년대 프랑스 젊은이들의 지도자로 칭했다. 부르주아 계급과 신(神)과 학교와 기성세대를 조롱했던 프레베르의 목소리가 당대 젊은이들의 목소리보다 더 젊었기 때문이다. ‘쓰기공책’ 또한 획일적인 주입식 교육을 풍자한 시다. ‘거문고새(l’oiseau-lyre, 금조琴鳥)’는 꽁지깃을 펼친 모습이 리라(하프)와 같아서 붙여진 이름인데, 특히 주변의 모든 소리를 그대로 따라하는 새라 한다. 이 거문고새와 함께 아이들이 글자나 숫자 등을 배울 때 베껴 쓰곤 하는 쓰기공책 또한 단순한 모방 교육을 상징한다.

프레베르 시에는 ‘아이’와 ‘새’가 자주 등장한다. “피처럼 따뜻하고 붉은 새/ 그토록 유연하게 날아오르는 새/ 예쁜 아가 그것은 네 마음”(‘새잡이의 노래’)에서처럼, 그는 생명과 사랑과 자유와 순수를 간직한 그 모든 것들을 ‘새’ 혹은 ‘예쁜 아가(마음)’라 부르곤 했다. “이제 다시는 이 아이들처럼 뛰어 놀 수 없고”, “새들처럼 이 나무에서 저 나무로 날아다닐 수 없는”(‘절망은 벤치 위에 앉아 있다’) 상황이란 그에게 ‘절망’ 그 자체였다. “이 세상 모든 사람들을 즐겁게 해주려고/ 모든 사람들에게 그의 새를 나누어주는(‘유리장수의 노래’) ‘새 장수’처럼 자유로운 영혼을 희구했던 프레베르는 거짓과 권위로 상징되는 숨 막히는 질서와 경직된 삶을 일관되게 희화화하고 부정하곤 했던 것이다.

지루한 산수 시간. 아이는 “둘에 둘은 넷, 넷에 넷은 여덟”, 그리고 “다시!”에서처럼 단순 반복의 암기식 수업에 흥미가 없다. 아이는 하늘을 나는 새처럼 자유롭게 생각하고 자유롭게 꿈꾸고 싶어 한다. 그러고는 “모든 걸 지운다/ 숫자와 말과/ 날짜와 이름과/ 문장과 함정을/ 갖가지 빛깔의 분필로/ 불행의 흑판에다/ 행복의 얼굴을 그린다/ 선생님의 야단에도 아랑곳없이/ 우등생 아이들의 야유도 못들은 척”(‘열등생’)한다. 새의 노래를 따라 하는 아이를 향해 선생님은 “당장 그만두지 못해!”라고 소리를 쳐보지만, 아이의 마음을 흉내 내며 노래하는 거문고새의 자유로운 노랫소리는 선생님의 목소리를 이긴다. 한 아이에게서 시작된 거문고새의 노랫소리를 모든 아이들이 따라하게 될 때, ‘교실의 벽’은 무너지고 온갖 교육의 도구들은 모래·물·숲·깃털 등 자연 그 자체로 환원된다. ‘프레’는 ‘초원’이라는 뜻이고 ‘베르’는 ‘초록’이라는 뜻이다. ‘프레베르’라는 그의 이름처럼 프레베르는 자연스럽고 자유로운 시 정신을 잃지 않았던 시인이다.

이 시를 읽다보면, 학생들이 책상 위로 올라가 ‘사물을 다른 각도에서 보’고 ‘카르페 디엠(Carpe Diem, 지금을 살아라)’ 하라던 키팅 선생을 ‘오, 마이 캡틴!’이라 외치던 영화 <죽은 시인의 사회>가 떠오르고, 공책과 책장은 물론 세상 모든 것들 위에 ‘자유’라고 쓰고 또 쓰던 폴 엘뤼아르의 ‘자유’라는 시가 떠오른다. “됐어 됐어 이제 그런 가르침은 됐어/ 그걸로 족해 족해 내 사투리로 내가 늘어놓을래”로 시작하는 서태지와 아이들의 ‘교실 이데아’가 떠오르고, “초등학교 4학년이면 인생이 결정된다”라는 슬로건 아래 ‘공부 기계’ ‘학원 기계’로 전락해 가는 우리 아이들이 떠오른다. 그리고 프레베르의 다른 시 “오, 어린 시절은 얼마나 비참한가/ 지구는 회전을 멈추고/ 새들은 더 이상 노래하려 들지 않고/ 태양은 빛나기를 거부하고/ 모든 풍경은 움직이지 않는다/ (…) 우리는 안개 속에서/ 나이 든 늙은이들의 안개 속에서 숨이 가쁘다”(‘어린 시절’)라는 구절이 떠오른다.

프레베르의 시는 쉽다. ‘그가 표현한 그대로’가 바로 그의 시의 의미다. 보들레르에서 랭보로 이어지는 프랑스 상징주의 시인들이 쌓아 놓은 그 난해하고 현란한 상징의 장벽을 무시할 수 있는 자유를 선사한다고나 할까? 입말에 가까운 그의 시는 자연스러운 언어로 자연스러운 일상의 풍경들을 포착하곤 한다. 새의 노래처럼 가볍게! 소리와 의미 차원에서 자연스럽게 이루어지는 반복의 형식은 시 전체에 동적인 분위기와 리듬감을 부여한다, 아이의 노래처럼 즐겁게! 때문에 그의 시는 소리 내어 읽었을 때 담백하면서 시원한 시의 맛이 완성된다. 읽고 나서는 자신도 모르게 따라 노래하게 되는 시, 그게 바로 프레베르의 시다.

자연을 사랑한 자크 프레베르에게 헌정된 생제르멩데보(Saint-Germain-des-Vaux) 숲의 정원

자크 프레베르 (Jacques Prévert, 1900.2.4-1977.4.11) 파리 서쪽 변두리 뇌이쉬르센(Neuilly-sur-Seine)에서 태어났다. 사립중학교를 졸업한 뒤 열다섯 살 때부터 시장과 백화점에서 점원으로 일했다. 어려서부터 예술에 뜻이 있어 스물여섯 살에 당시 유행하던 초현실주의 운동에 가담했으나 브르통, 아라공 등과 뜻이 맞지 않아 그룹에서 나왔다. 이때부터 동생 피에르 프레베르와 친구 마르셀 뒤아멜 등과 함께 영화를 만들었다. <제니의 집>, <안개 낀 부두>, <저녁의 손님>, <천국의 아이들>, <밤의 문> 등 유명 영화의 시나리오 작업을 했고 샹송 가사도 썼다. 마흔여섯 살에 시집 <말>을 펴냈다. 발간된 지 수주일 만에 10만여 부가 팔리며 일약 스타 시인이 되었으며 그 후 <구경거리>, <비와 좋은 날씨>, <잡동사니> 등 세 권의 시집을 출간했다. 시뿐만 아니라 영화, 사진, 샹송 등 다방면의 일을 했으며 특히 어린이들을 위한 사진과 그림을 곁들인 동화를 상당수 출판해 새로운 경지를 개척하기도 했다. 1977년 폐암으로 사망했다.

글 정끝별 1988년 <문학사상>에 시가, 1994년 <동아일보> 신춘문예에 평론이 당선된 후 시 쓰기와 평론 활동을 병행하고 있다. 시집으로 <자작나무 내 인생>, <흰 책>, <삼천갑자 복사빛>, <와락>, 시론ㆍ평론집 <패러디 시학>, <천 개의 혀를 가진 시의 언어>, <오룩의 노래>, <파이의 시학> 등이 있다.

메세지

- 자크 프레베르

누군가 연 문

누군가 닫은 문

누군가 앉은 의자

누군가 쓰다듬는 의자

누군가 깨문 과일

누군가 읽은 편지

누군가 넘어뜨린 의자

누군가 연문

누군가 아직 달리고 있는 길

누군가 건너지르는 숲

누군가 몸을 던지는 강물

누군가 죽은 병원

나는 보통 시를 읽을때 그 이미지를 머릿속에 그리고 이에 얼마나 내가 감정이입 할 수 있으며 그 시가 전달하고자 하는 감정을 느낄 수 있는지를 중요시 한다. 물론 운율이나 기타 다른 요소 또한 작용하겠지만, '나'는 머릿속에 그리며 따라가는 그 과정이 좋다. 그렇기에 우연히 본 자크 프레베르의 '아침의 식사'에서 시작하여 계속해서 다른 시들을 찾고 있는지 모른다.

아침의 식사

찻잔에 커피를 부었다.

찻잔의 커피에 밀크를 부었다.

밀크 커피에 사탕을 넣었다

작은 스푼으로 저었다

밀크커피를 마셨다

그리고 찾잔을 놓았다

나는 아무 말도 하지 않았다

담배에 불을 붙였다

연기로 동그라미를 만들었다

재떨이에 재를 떨었다

나는 아무 말도 하지 않았다

당신은 나를 보지 않고 일어섰다

모자를 머리에 썼다

비가 내렸으므로 레인코트를 입었다

그리고 빗속으로 나가고 있었다

아무 말도 하지 않았다

내 쪽을 보지 않았다

그리고 나는 머리를 감쌌다

그리고 나는 울었다.

사실상 비슷한 구성. 물론 그의 시가 모두 이런 구성인건 아니지만 그의 느낌은 시 곳곳에서 살아있어 계속 찾게 만든다.

난 이런사람

나는 이런사람

이렇게 태어났지

웃고싶으면

큰소리로 웃고

날 사랑하는 이를사랑하지

내가 사랑하는사람이

매번 다르다해도

그게어디 내탓인가

나는 이런사람

이렇게 태어났지

하지만 넌 더이상무엇을 바라나

이런 내게서

나는 하고싶은걸 하도록 태어났지

바뀔건 단 하나도없지

내 발꿈치가 아주 높이솟았다 해도

내 몸이 몹시 휘었다 해도

내 가슴이 너무도 거칠다 해도

내 두눈이 이다지 퀭하다 해도

네가 그걸 어쩌겠나

아무리 그렇다 해도

나는 이런사람

난 내마음에드는 사람이 좋은 걸

네가 그걸 어쩌겠나

결국

내가 할 수 있는 일이라곤 그것뿐인데

그래 난누군가를 사랑했지

누군가가 날 사랑했었지

어린아이들이 서로 사랑하듯이

오직 사랑밖에는 할 줄 모르듯이

서로 사랑하고 사랑하듯이....

왜 내게 묻는거지

난 너를 즐겁게 하려고

이렇게 있고

바뀐건 아무 것도 없는데

이 얼마나 솔직한가. 위 두 시에서는 감정의 표현 없이 사건의 나열로 솔직하게 표현하였다면 여기선 그냥 꾸밈 없이 자기 하고싶은 말만 나불댄다. 그는 숨김 없는 표현으로 내면의 순수성을 자극한다. 시 '쓰기공책'에서는 주입식 교육에 대한 반항을 보여주며 자유로운 영혼에 대한 추구를 보여주며 자연으로의 회귀를 외치고 있다.

밤의 파리

성냥개비 세 개를 하나씩 켠다

어둠 속에서

첫 번째는 네 얼굴 또렷이 보기 위하여

두 번째는 네 두 눈을 보기 위하여

마지막 것은 네 입술 보기 위하여

그 다음 캄캄한 어둠 속에서

내 두 팔 안에 너를 꼭 껴안는다

이 모든 것을 기억하기 위하여

일상적인 풍경과 소재로 시를 쓴다는건 굉장히 어려운 일이다. 단순히 시 뿐만 아니라 내가 당연하다는 듯 행동하던 것, 느꼈던 것들을 제 3자가 보는 것처럼 관찰하는 일은 모래밭에서 바늘 찾기보다, 모래밭에서 각 모래에도 차이가 있다는 걸 깨닫는게 더 어렵다는걸 알게 한다. 사소함에서 시를 쓰기에 그의 시 하나하나에서 나의 모습 또한 읽히는 것은 아닐까.

이토록 사납고

이토록 연약하고

이토록 부드럽고

이토록 절망한

이 사랑은

대낮같이 아름답고

날씨처럼 나쁜 사랑은,

날씨가 나쁠 때

이토록 진실한 이 사랑은

이토록 아름다운 이 사랑은

이토록 행복하고

이토록 즐겁고

또 이토록 덧없어

어둠속 어린애처럼 두려움에 떨지만

한밤에도 어른처럼 태연한 어른처럼 자신있는

이 사랑은

다른 이들을 겁나게 하던

그들의 입을 열게 하던

그들을 질리게 하던 이 사랑은

우리가 그네들을 못지키고 있었기에

염탐당한 이 사랑은

우리가 그들을 추격하고 해하고 짓밟아 죽이고

부정하고 잊었기 때문에

쫒기고 상처받고 짓밟히고 살해되고

부정되고 잊혀진 이 사랑은

아직 이토록 생생하고

이토록 볕에 쪼인

송두리채 이 사랑은

이것은 너의 것

이것은 나의 것

언제나 언제나 새로웠던 그것

한번도 변함없던 사랑

초목같이 진정하고

새처럼 애처롭고

여름처럼 따뜻하고 생명에 차

우리는 둘이 다

가고 올 수 있으며

우리는 잊을 수 있고

우리는 다시 잠들 수 있고

잠 깨고 고통받고 늙을 수 있고

다시 잠들고

죽음을 꿈꾸고

정신들고 미소짓고 웃음 터뜨리고

다시 젊어질 수 있지만

우리들의 사랑은 여기 고스란히

멍텅구리처럼 고집 세고

욕망처럼 피 끓고

기억처럼 잔인하고

회환처럼 어리석고

회상처럼 부드럽고

대리석처럼 차디차고

대낮처럼 아름답고

어린애처럼 연약하여

웃음지으며 우리를 바라본다

아무 말 없이도 우리에게 말한다

나는 몸을 떨며 귀를 기울인다

그래 나는 외친다

너를 위해 외친다

나를 위해 외친다

네게 애원한다

너를 위해 나를 위해 서로 사랑하는 모두를 위해

서로 사랑하였던 모두를 위해

그래 나는 외친다

너를 위해 나를 위해

내가 모르는 다른 모두를 위해

거기 있거라

지금 있는 거기 있어라

옛날에 있던 그 자리에

거기 있거라

움직이지 마라

떠나 버리지 마라

사랑받은 우리는

너를 잊어 버렸지만

너는 우리를 잊지 않았다

우리에겐 땅 위에 오직 너뿐

우리들 차디차게 변하도록 버리지 마라

항상 더욱 더 먼 곳에서도

그리고 그 어디에서든

우리에게 생명의 기별을 다오

훨씬 더 훗날 어느 숲 기슭에서

기억의 숲속에서

문득 솟아나거라

우리에게 손 내밀고

우리를 구원하여라

매일 사랑때문에 산다. 사랑에 슬퍼하며 사랑에 기뻐하며 사랑에 분노하며 사랑에 차고 넘치고 싶어서 산다.

어린아이들처럼 사랑앞에 솔직해지자.

간절해지자.

없어도 살 수 있다고 착각하지도 말고 건방지지도 말고 간절해지자. 그것만이 전부인 것처럼 그것으로만 숨쉴 수 있는 것처럼.

===============================

아버지 / 자크 프레르

하늘에 계신 우리 아버지

거기 그냥 계시옵소서

그러면 우리도 땅위에 남아 있으리라

땅은 때때로 이토록 아름다우니

뉴욕의 신비도 있고

파리의 신비도 있어

삼위일체의 신비에 못지 아니하니

우르크의 작은 운하며

중국의 거대한 만리장성이며

모를레의 강이며

캉브레의 박하사탕도 있고

태평양과 튈르리 공원의 두 분수도,

귀여운 아이들과 못된 신민도

세상의 모든 신기한 것들과 함께

여기 그냥 땅위에 널려 있어,

그토록 제가 신기한 존재란 점이

신기해서 어쩔 줄 모르지만

옷 벗은 처녀가 감히 제 몸 못 보이듯

저의 그 신기함을 알지도 못하고

이 세상에 흔한 끔찍한 불행은

그의 용병들과 그의 고문자들과

이 세상 나으리들로 그득하고

나으리들은 그들의 신부, 그들의 배신자,

그들의 용병들 더불어 그득하고

사철도 있고 해(年)도 있고

어여쁜 처녀들도 늙은 병신들도 있고

대포의 무쇠 강철 속에서 썩어가는

가난의 지푸라기도 있습니다.

=======================================

꽃다발

자크 프레베르

거기서 무얼 하나요 소녀여

갓 꺾은 꽃을 안고

거기서 무얼 하나요 젊은 처녀여

시든 꽃을 안고

거기서 무얼 하나요 어여쁜 여인이여

말라가는 꽃을 안고

거기서 무얼 하나요 늙은 여인이여

죽어가는 꽃을 안고

승리자를 기다리지요

내 누이는 어떻게 되었지

자크 프레베르

그것은 아름다운

고통

그것은 즐거운

괴로움

그것은 잔인한

多情

그것은 무관심한

절망

그것은 죽음이라는

불행

내 누이여

그게 사랑이라더구나

행복이라던

행운이라던

배신당한 애인들

자크 프레베르

나는 램프를 지니고 있었고

너는 빛을 지니고 있었지

심지는 누가 팔아 버렸을까?

노래

자크 프레베르

오늘이 며칠일까

우린 온 세월을 함께 살고 있지

그대여

우린 온 삶을 함께 살고 있지

내 사랑하는 이여

서로 사랑하며 살아가고

서로 살아가며 사랑하지

우린 모르지

삶이 무엇인지

세월이 무엇인지

또 사랑이 무엇인지도

빰에 빰을 대고

하안리히 하이네

빰에 빰을 대고

울어 보자

가슴을 서로 대고

불타 보자

눈물이 불길에

떨어질 때

서로 꼭 껴안고

죽어 버리자

삶

자크 프레베르

삶이 목걸이라면

하루하루는 진주일 테죠

삶이 새장이라면

하루하루는 눈물일 테죠

삶이 숲이라면

하루하루는 나무일 테죠

삶이 나무라면

하루하루는 나뭇가지

삶이 나뭇가지라면

하루하루는 나뭇잎

삶 그것이 바다라면

하루하루는 파도일 테죠

파도마다 탄식

노래

전율

삶이 도박이라면

하루하루는 카드일 테죠

다이아몬드나 클로버

스페이드

불운

삶이 행운

사랑의 카드라면

그것은 엉덩이와 심장일 테죠

잃어버린 시간

자크 프레베르

공장 문 앞에서

노동자는 문득 발걸음을 멈춘다

화창한 날씨가 그의 옷깃을 잡아당긴다

그는 돌아서서

눈부신 하늘에서 미소짓는

빨갛고 동그란

태양을 바라보며

친근하게 눈짓을 보낸다

자 태양 친구 말해봐

이건 영 바보 같은 짓거리가 아닐까

이런 하루를 고스란히

사장한테 갖다 바쳐야 하는 건

아름다운 여자

자크 프레베르

신에게 부인받고

악마에게 부인받고

유죄일 수도 없는 넌

아름다운 여자

부인할 수 없는 여자

넌 아름다워

바다와 대지처럼

인간이 번식하기 전 바다와 대지처럼

하지만 넌 여자

넌 아름다워

눈에 보이지 않는 바람처럼

아침처럼 저녁처럼

넌 아름답고 혼자가 아니야

넌 아름다워

아름다운 여자들 속에서도

하지만 아름다운 여자들 속에서 별이 아니라

넌 그들 중 한 여자

나의 것이지

하지만 넌 내 것이 아니야

하지만 넌

단 하나뿐인 무인도

내가 너와 함께 살 수 있는

바라볼 권리

자크 프레베르

당신

난 당신을 바라보지 않아요

내 삶도 당신을 바라보지 않아요

난 내가 사랑하는 것만을 사랑해요

그것만이 날 바라보고

날 이해하지요

난 내가 사랑하는 사람들만을 사랑해요

난 그들을 바라보고

그들은 내게 바라볼 권리를 주지요

... ... 할 때

자크 프레베르

새끼 사자가 점심을 먹을 때

어미 사자는 기운을 차린다

열기가 자기 몫을 요구할 때

대지는 낯을 붉힌다

죽음이 그이에게 사랑을 말할 때

生은 전율하고

生이 그이에게 죽음을 말할 때

사랑은 미소짓는다

격언

자크 프레베르

없다

神

없다

높은 사람

무지무지하게

좋다

(바보의 비문법적인 글)

도마뱀

자크 프레베르

사랑의 도마뱀이

또다시 달아나버렸네

내 손가락 사이에

제 꼬리만을 남겨둔 채

하지만 차라리 잘된 일이야

난 그저 도마뱀을 기르고 싶었을 뿐이니까

날 위해서

휼륭한 가문

자크 프레베르

루이 1세

루이 2세

루이 3세

루이 4세

루이 5세

루이 6세

루이 7세

루이 8세

루이 9세

루이 10세(고집불통이라고들 하지)

루이 11세

루이 12세

루이 13세

루이 14세

루이 15세

루이 16세

루이 17세

루이 18세

그리고는 아무도 아무도 없다……

대체 어찌된 사람들인데

스물까지도

채 셀 줄 모르게 생겨먹었지?

여론

자크 프레베르

- 난 행복해!

- 무슨 권리로?

사람들은 그를 응시한다

좀 더 나은걸 기대하면서

무심한 여자

자크 프레베르

난 무심한 여자

이 세상에서 아무도 사랑하지 않았네

내가 사랑한 그이 말고는

아무도 사랑하지 않았네

내 마음을 사로잡았던 그이

내 사랑, 내 사랑이여

지금은 모든 것이 변했네

더 이상 날 사랑하지 않는 그이 탓이려나

더 이상 내 마음을 사로잡지 못하는 그이 탓이려나

혹 내 탓이려나

내 사랑이여 난 모르겠네

이 모든 게 어찌된 노릇인가?

지금 난 누워있네

사랑의 짚더미 위에

모든 사람들 속에서도 홀로고

절망 속에서도 홀로인 채로

난 무심한 여자 난 무딘 여자

오 내 사랑이여 내 사랑이여

죽어서도 살아서도

부디 그 옛날 잊지 말기를

날 사랑했고

나 또한 사랑했던

내 사랑이여

대화

자크 프레베르

돈지갑:

내가 쓸모 있다는 건 이론의 여지가 없어

우산 세우개:

동감이야 하지만 나라는 존재가 없다면

날 발명해 내느라 골머리 좀 썩어야 할걸

깃대 꽂이:

난 군소리 안 하겠어

겸손하게 잠자코 있겠다구

하기야 말할 권리도 없지 뭐

마스코트:

난 행운을 가져다주지 그게 내 일이니까

다른 셋:

(머리를 설레설레 저으며)

심보 더러운 녀석!

즐거운 잠

자크 프레베르

아이: 어느날 밤 전 책을 한 권 읽었어요

꿈을 꾸느라 그랬을까요?

빛나고 즐거운 사람들이

태양 속에서

태양 위에서

태양 한복판에서

가득한 햇빛 속에서

살고 있었어요

아빠: 말도 안 되는 소리야!

아이: 왜요?

하늘의 저주를 받은 사람은

영원한 불 속에서

끝없이 불타면서 살고 있다고

딱 잘라 말하는

책들은

그토록이나 많으면서요

... ... 그뿐이다

자크 프레베르

한 선원이 바다를 떠났다

그의 배가 항구를 떠났다

왕이 왕비를 떠났다

한 구두쇠가 그의 재산을 떠났다

... ... 그뿐이다

한 과부가 몽상(蒙喪)을 떠났다

한 실성한 여자가 보호소를 떠났다

네 미소가 내 입술을 떠났다

... ... 그뿐이다

넌 나를 떠날 것이다

넌 나를 떠날 것이다

넌 나를 떠날 것이다

넌 내게 돌아올 것이다

너와 난 결혼할 것이다

너와 난 결혼할 것이다

칼과 상처가 결혼하듯

비와 무지개가 결혼하듯

미소와 눈물이 결혼하듯

감언과 협박이 결혼하듯

... ... 그뿐이다

불과 얼음이 결혼한다

삶과 죽음이 결혼한다

삶과 사랑이 결혼하듯

너와 난 결혼할 것이다

너와 난 결혼할 것이다

너와 난 결혼할 것이다

간단한 식사

자크 프레베르

불법 호텔 웨이터가

정직(停職)중이다

그는 뻔뻔스럽게

한 부인의

훤히 드러난 가슴팍을

훔쳐보았던 것이다

유레카

자크 프레베르

네

모

난

계

란

!

마지막 잎새

자크 프레베르

한 그루 나무의

마지막 작은 잎새가 떨고 있다

나무꾼의 발걸음을

재촉하는

차디찬 바람 속에서

고양이와 새

온 마을 사람들이 슬픔에 잠겨

상처 입은 새의 노래를 듣네

마을에 한 마리뿐인 새

마을에 한 마리뿐인 고양이

고양이가 새를 반이나 먹어 치워 버려네

고양이는 가르랑거리지도

콧등을 건드리지도 않는다네

마을 사람들은 새에게

휼륭한 장례식을 치르고

고양이도 초대받았네

지푸라기 작은 관 뒤를 따라가네

죽은 새가 누워 있는 관을 멘

작은 소녀는 눈물을 그칠 줄 모르네

고양이가 소녀에게 말했네

이런 일로 네가 그토록 가슴 아플 줄 알았다면

새를 통째로 다 먹어 치워 버릴 걸

그런 다음 얘기해 줄 걸

새가 훨훨 날아가는 걸 봤다고

세상 끝까지 훨훨 날아가더라고

너무도 먼 그곳으로

이제는 돌아오지 않는다고

그러면 네 슬픔도 덜어줄 수 있었을 걸

그저 섭섭하고 아쉽기만 했을 걸

어떤 일이든 반쪽만 하다 그만두면 안된다니까

<자크 프레베르>

|

|

||||

|

|

늦잠

이건 무섭다 |

|||

|

|

새가 새장에 들어가기를 기다릴 것 그가 새장에 들어가거든 살며시 붓으로 새장을 닫을 것 그리고 차례로 모든 창살을 지우되 새의 깃털을 다치지 않도록 조심할 것

-자크 프레베르 ‘ 어느 새의 초상화를 그리려면’ 일부-

창살을 지우다가 새의 깃털이 물들면 살짝 새의 눈치를 살필 것. 눈치를 못 챈 것 같으면 작업을 계속하되, 쓸데없이 수정해 주지는 말 것. 결국 창살은 다 지워지고 무정한 새는 포르르 날아가버리겠지만, 물들인 깃털로 놈을 일별할 수 있도록.

/"한국일보" 황수현기자

|

|||

[출처] 자크 프레베르의 <이 사랑>|작성자 내 맘대로 책읽기

[필수입력] 닉네임

[필수입력] 인증코드 왼쪽 박스안에

표시된 수자를 정확히 입력하세요.

왼쪽 박스안에

표시된 수자를 정확히 입력하세요.