조글로카테고리 : 블로그문서카테고리 -> 문학

나의카테고리 : 文人 지구촌

중국 최대 검색 포털사이트 바이두에 윤종주 시인을 검색하면 ‘조선족’이라고 표기되는 것으로 알려져 충격을 주고 있다.

2016년 10월 6일, 민간 외교사절단 반크에 따르면 바이두 백과사전은 윤동주의 국적을 ‘중국’으로, 민족은 ‘조선족’으로 소개하고 있다. 대한민국의 독립운동가로 알려진 윤동주와는 전혀 맞지 않는 설명이다.

윤동주를 조선족이라고 칭할 수 있는 근거는 전무하다. 조선족은 세계 제2차 대전 이후 중국 정책에 따라 생겨난 용어로, 윤동주 시인은 2차 대전 이전 출생자이기 때문에 조선족으로 분류할 수 없다.

또, 윤동주의 생가가 중국 길림성에 위치하고 있지만 그의 본적은 함경북도다. 이 사실은 일본 검찰의 재판 기록에도 명시돼 있다. 윤동주의 국적은 명백히 한국이다.

이 외에도 바이두 백과사전에 등재된 독립운동가의 국적은 중국, 조선, 한국, 북조선 등 오표기를 심심치 않게 발견할 수 있다. 또 국적 표기는 바르게 하더라도 민족을 오표기하는 경우도 있었다. 백범 김구 선생의 경우 국적은 한국이지만 민족은 조선족으로 표기됐다.

전문가들은 이 같은 백과사전 소개가 중국의 ..공정과 연관 있을 것으로 보고 있다.

이에 반크 박기태 단장은 “바이두 백과사전 운영진에 한국 독립운동가의 정확한 정보를 알리고 시정을 요청할 것”이라는 입장을 밝혔다.

====================================

중국 최대 포털사이트 바이두 백과사전에 윤동주 시인이 중국인으로 표기된 것으로 알려졌다.

2016년 10월 6일 민간 외교사절단 반크는 “바이두 백과사전이 윤동주의 국적을 중국으로 소개했고 민족은 조선족으로 기재했다”고 알렸다.

윤동주 시인은 1917년 한반도에서 태어나 1945년 일본에서 항일운동을 했다는 혐의로 수감됐다가 몇개월이 지난 후 사망했다.

이외에도 바이두 백과사전은 독립운동가의 국적을 중국과 조선, 한국, 북조선 등으로 표기하는 등 오류투성이다.

백범 김구의 국적은 한국으로 올바르게 표기돼 있으나, 민족은 조선족으로 적어놨다. 시인 김소월의 국적을 북조선, 민족을 조선족으로 기록하기도 했다.

한편 민간 외교사절단 반크는 지난 1999년 사이버 민간 외교관의 역할을 한다는 취지로 설립된 비정부 민간단체다. 우리나라의 잘못된 국가정보를 해외에 알리고 교정권고를 하는 등의 활동을 주로 하고 있다.

[출처=바이두 백과사전]

/김상민기자

============================

민족시인 윤동주의 국적을 ‘중국’으로 표기한 바이두 백과사전. 바이두 백과사전 캡처

중국 최대 검색엔진인 바이두에서 운영하는 ‘바이두 백과사전’이 시인 윤동주를 중국인이라고 소개하는 등 일제강점기 시인과 독립운동가의 국적 등을 잘못 표기하고 있는 것으로 나타났다.

6일 민간 외교사절단 <반크>에 따르면 바이두 백과사전은 일제강점기 한국의 대표적 시인인 윤동주의 국적을 ‘중국’으로, 민족을 ‘조선족’으로 소개하고 있다. 윤동주는 일제강점기 고문과 생체실험을 받아 일본 후쿠오카 형무소에서 29세의 나이로 생을 마감했다. 일본 검찰이 공개한 재판 기록과 판결문에도 그의 본적은 ‘함경북도’다.

이 밖에도 바이두 백과사전은 일제강점기 독립운동가의 국적을 중국과 조선, 한국, 북조선 등으로 원칙 없이 표기하는 등 오류투성인 것으로 파악됐다.

독립운동가 백범 김구의 국적은 ‘한국’으로 올바로게 표기돼 있으나, 민족은 ‘조선족’으로 적어놨다. 또한 시인 김소월의 국적을 ‘북조선’, 민족을 ‘조선족’으로 해놨고, 독립운동가 이봉창의 국적은 ‘조선’, 민족은 ‘조선족’으로 소개하고 있다. 한용운과 시인 이육사에 관해서는 ‘한국’ 국적으로 적었으나 민족은 아예 표시하지 않았다. 친일파인 이완용의 경우 국적은 ‘한국’, 민족은 ‘조선족’으로 분류했다.

바이두 백과사전의 오류를 찾아낸 이는 반크의 ‘사이버 외교’관인 중학교 3학년생 이시우군으로, 그는 최근 반크에서 사이버 외교관 교육을 받고 활동하면서 이 같은 사실을 제보했다.

이군은 “어머니가 백두산을 오른 뒤 중국 지린성 룽징의 윤동주 생가를 찾았는데, 안내원이 윤동주 시인을 ‘조선족’이라고 말하는 것을 듣고는 내게 알려줬다”며 “곧바로 바이두에서 ‘윤동주’를 검색해보니 국적이 ‘중국’으로 적혀 있었다”고 말했다. 이군은 “일제강점기 한국을 대표하는 민족시인이자 애국시인을 이렇게 중국인으로 표기해놓은 걸 보고 충격을 받았다”고 말했다.

바이두는 하루 이용자가 20억명이 넘는 중화권의 독보적인 인기 포털사이트로, 이 중 세계 최대 중문 백과사전이라 불리는 바이두 백과사전은 1000만건 이상의 문서를 보유하고 있다. 이는 영어 위키백과의 2배, 중국어 위키백과의 12배 이상이다. 바이두 백과사전을 찾는 하루 방문자는 2014년 기준 4억명 이상인 것으로 전해졌다.

반크는 바이두 백과사전 운영진에 한국 독립운동가의 정확한 정보를 알리고 시정을 요청할 방침이다. 박기태 반크 단장은 “3·1절이나 광복절 때만 독립운동가의 삶을 기억하고 기리는 활동을 넘어 1년 365일 한국의 독립을 위해 애쓴 독립운동가들의 삶을 제대로 홍보하는 활동이 필요하다”고 말했다.

반크는 지난달부터 세상에 널리 알려지지 않는 독립운동가들의 활약상을 국내 청소년과 전 세계인에게 알리는 프로젝트를 전개하고 있다. 앞서 미국·일본·중국에서 활동했던 독립운동가들의 활동을 소개하는 한글과 영어 동영상을 제작해 유튜브와 사회관계망서비스(SNS)에 배포하기도 했다. 박 단장은 “앞으로 전 세계 백과사전과 역사 웹사이트에 한국 독립운동가들의 삶을 홍보하기 위해 다양한 프로젝트를 진행할 계획”이라고 말했다.

/경향신문 고영득 기자==================================

용정에 오면 윤동주(尹東柱,1917.12.30 ~1945.2.16)의 흔적을 찾지 않을 수 없다.

일제말기의 2대저항시인으로 우리가 달달 외었던 윤동주는 용정에서 태어나고 자랐다.

서시, 별헤는 밤, 자화상,,,,, 등 우리가 외고 있는 시가 가장 많은 시인이 아닐까 한다.

우리나라 사람들이 너무도 좋아하는 시인 '윤동주'는 만주 북간도의 화룡현 명동촌(明東村)에서 태어났다. '명동明東'은 용정에서 서남쪽으로 15㎞ 떨어진 곳에 위치해 있다. 이 곳은 1899년 함경북도 종성 출신의 문병규(文秉奎), 김약연(金躍淵), 남종구(南宗九)와 회령 출신의 김하규(金河奎) 네 가문 140여명이 집단 이주해 세운 한인마을로, 북간도 한인 이주사에 이정표를 마련한 곳이라고 한다. 이전에 이 땅의 이름은 '부걸라재(비둘기 바위)'였으나 ‘동방, 곧 한반도를 밝히는 곳’이라는 의미로 ‘명동촌’이라 이름지었다.

윤동주 집안의 북간도 이주는 증조부인 윤재옥(尹在玉) 때로 거슬러 올라간다. 윤재옥이 43세 때인 1886년 부인과 4남 1녀의 어린 자녀들을 이끌고 본래 살던 함북 종성군 동풍면 상장포를 떠나 두만강 건너편 자동(紫洞. 현재의 자동子洞)에 처음 자리잡으면서, 윤동주 집안의 북간도 생활은 시작되었다.

우리나라 사람들의 북간도 이주 역사로 볼 때 윤동주 집안은 거의 초창기라고 볼 수 있다. 내가 중국에서 만난 조선족들은 1920~30년대에 옮겨간 경우가 대부분이었다.

북간도 이민 초창기에 윤재옥은 부지런히 농토를 일구어 부자 소리를 들을 정도로 자수성가했다. 그리고 1900년 조부인 윤하현(尹夏鉉, 1875-1947) 때 명동촌으로 이사하여 명동 한인촌의 식구가 되었다.

윤동주가 태어나 어린 시절을 보낸 북간도 명동촌은 일찍부터 신학문과 기독교를 받아들인 마을이었다. 북간도 최초의 신교육기관인 '서전서숙'이 이상설 열사의 헤이그 특파로 문을 닫게 되자, 뒤를 이어 명동촌에서 '명동서숙'이 문을 열었다. 명동서숙에서 출발한 명동학교는 신학문과 민족의식을 가르치는 학교로 자리잡았다. 1910년 명동학교에 중학교 과정이 만들어지고, 이듬해 여학교가 설립되면서 명동촌은 북간도 민족교육의 거점으로 떠올랐다.

1909년 윤동주의 아버지 윤영석도 15세 나이로 명동학교에 들어가 신학문을 배우기 시작하여 이듬해 명동학교 교장 김약연의 이복 누이동생인 김용과 결혼하고 1913년 3월 문재린(문익환의 부친) 등과 함께 중국 북경으로 유학을 갔다와서 명동학교에서 교편을 잡았다.

윤동주의 생가는 1900년경에 그의 조부 윤하현이 지은 집으로 기와를 얹은 10칸과 곳간이 달린 조선족 전통 구조로 된 집이었다. 윤동주는 1917년 12월 30일 이 집에서 태어났다. 1932년 4월 윤동주가 용정 은진중학교로 진학하면서 그의 집도 함께 룡정으로 이사하고 이 집은 매도되어 다른 사람이 살다가 1981년 허물어졌다고 한다.

그 후 1993년 4월 명동촌은 그 역사적 의의와 유래를 고려하여 용정시정부에서 관광점으로 지정했고 윤동주 생가는 1994년 연변대학 조선연구센터의 주선으로 중국 정부가 지원해 복원 건립했다.

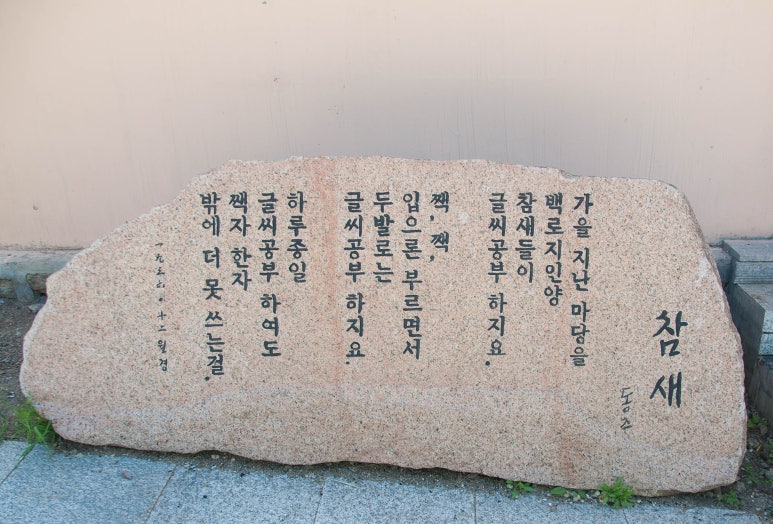

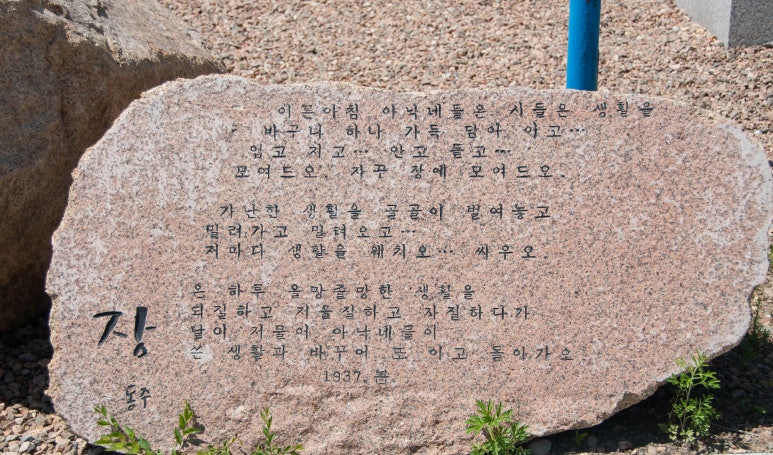

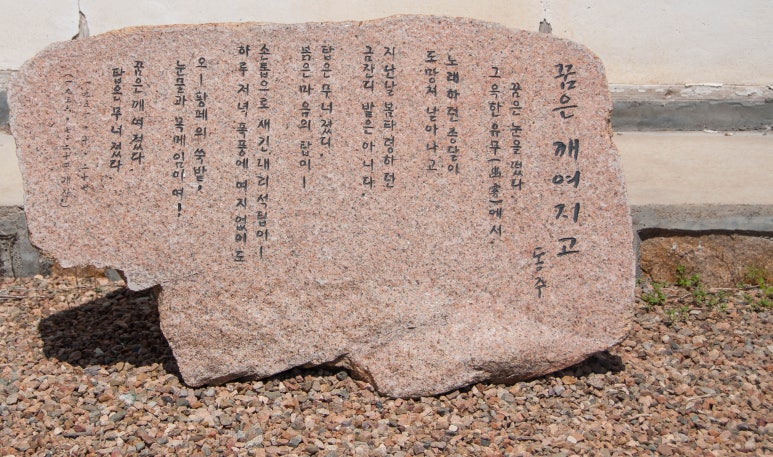

그 후 2012년 중국조선족자치구가 9억여 원을 들여 윤동주 시인의 시집을 전시하기 위한 전람관과 작품비석을 세운 정원 등을 조성했는데 전람관은 아직 문이 잠겨있다.

2012년 공사 과정에서 위 사진(오른쪽)의 ‘중국 조선족 애국시인 윤동주’라는 거대 비석을 정문 바로 옆에 세웠는데, 우리나라 사람들은 대부분 이걸 보면 헐! 하는 심정을 감출 수가 없다.

윤동주 시인이 중국 조선족? 따지고 보면 윤동주 시인은 증조부가 북간도 이주 1세대이니 조선족임에 틀림없고, 조선족은 현재 중국인이니 이 말이 틀렸다고는 볼 수 없지만, '애국'이라는 말에 들어있는 '나라'가 '우리나라'임을 부인할 사람은 없을 것이다.

중국 국경 안에 있는 우리나라 독립운동가나 유명인의 유적지를 복원하는 일은 중국보다 우리나라가 먼저 관심을 갖고 앞장서야 할 것이다. 어차피 이런 유적지를 관람하는 이들은 거의가 우리나라 사람들인데 우리가 무관심할 때 중국 정부에서 지원하여 건립한 것에 대해 우리가 뒤에 가서 왈가왈부하는 것도 모양새가 좋지 않기 때문이다.

1994년 윤동주 생가 옛터를 복원하면서 세운 비가 있다.

정문을 들어서면 오른쪽에 명동교회와 그 맞은편에 전람관이 있고 윤동주의 시가 새겨져 있는 많은 시비가 있는 정원을 지나면 가장 안쪽에 윤동주가 태어나고 자랐던 생가가 있다.

비록 새로 건축한 것이긴 하지만 당시에도 그의 집은 명동촌에서도 벼농사를 하는 몇 집 가운데 하나로 가세가 넉넉했다고 한다.

윤동주는 사방이 산으로 둘러싸인 아늑한 마을 명동촌에서 28년 생애의 절반인 14년을 보내며 자연을 벗삼아 시인으로서의 감수성을 키워나갔다. 또한 명동교회의 장로였던 할아버지와 한인사회의 정신적 지주 역할을 했던 외삼촌 김약연의 영향으로 기독교신앙과 민족주의를 체득하며 1925년 만 8세의 나이로 명동소학교에 입학하였다.

명동소학교 시절부터 윤동주는 문학에 남다른 재능을 보였는데, 동기동창으로 윤동주 집에서 석 달 먼저 태어난 동갑내기 고종사촌 송몽규(宋夢奎)와 김약연의 조카로 윤동주와 외사촌간이었던 김정우, 그리고 문재린 목사의 아들인 문익환 등이 있었는데, 이들 모두가 문학 방면에 재능이 있었다. 서울에서 발행되던 <아이생활> <어린이> 등의 잡지를 구독하며 문학소년의 꿈을 키우던 이들은 5학년 때인 1929년 손수 원고를 모아 편집해서 <새 명동>이라는 잡지를 등사판으로 발간하기도 했다.

놀라워라! 초등학교 5학년 아해들이 원고를 모아 스스로 잡지를 발간하다니!

1931년 3월 명동소학교를 졸업한 윤동주는 송몽규 등과 함께 대랍자(大拉子)에 있는 중국인 소학교 6학년에 편입해 1년을 더 다녔다.

옛날에는 정규 교육과정이 없었기 때문에 여간이 허락하는 대로 학교를 다닌 것 같다.

1932년 4월 용정에서 당시 16세이던 윤동주는 명동소학교 동창인 송몽규, 문익환과 함께 은진중학교에 진학한다.

우리가 잘 아는 고 늦봄 문익환 목사님이 윤동주와 어린 시절을 함께 보냈다는 사실을 새로이 알게 됐다. 문목사님은 윤동주와 함께 평양 숭실중학교도 함께 다닌다.

송몽규는 이후 윤동주와 함께 후쿠오카 감옥에 수감중에 참으로 억울한 죽음을 맞게 되는데......

윤동주, 송몽규, 문익환.......... 생각만 해도 가슴 먹먹해지는 이름들이다.

===============================

바이두 백과사전의 오류는 사이버 외교관인 중학교 3학년생 이시우 군이 찾아냈다. 그는 최근 반크에서 사이버 외교관 교육을 받고 활동해왔다.

그는 "어머니가 최근 중국 지린(吉林)성 룽징(龍井)의 윤동주 생가를 찾았는데, 안내원이 시인을 '조선족'이라고 말했다고 내게 알려줬다"며 "곧바로 바이두를 방문해 '윤동주'를 검색해보니 국적이 '중국'으로 적혀 있었다"고 말했다.

일본 후쿠오카 형무소에서 29세에 생을 마감한 윤동주는 일본 검찰이 공개한 재판 기록과 판결문에도 본적이 함경북도로 기록돼 있다.

반크는 지난달부터 널리 알려지지 않는 독립운동가들의 활약상을 국내외 사람들에게 알리는 프로젝트를 전개하고 있다.

/서정보기자

[필수입력] 닉네임

[필수입력] 인증코드 왼쪽 박스안에

표시된 수자를 정확히 입력하세요.

왼쪽 박스안에

표시된 수자를 정확히 입력하세요.