조글로카테고리 : 블로그문서카테고리 -> 문학

나의카테고리 : 文人 지구촌

일찌거니 시에 재능을 보인 형은 팔 남매 중 맏아들, 열혈의 나이 열아홉 살에 도쿄에서 삼일 운동을 맞은 뒤 곧장 짐을 꾸려 상하이로 떠났습니다. 망명 정부가 있는 곳...... 그곳에서 춘원 이광수와 함께 임시 정부 기관지 <독립 신문>에서 활약하는가 하면 도산 안창호가 조직한 흥사단 원동(遠東) 위원부에도 몸담았습니다. 흥사단 원동 위원부에 가입한 첫 번째 단우(團友)는 상하이 지역의 단우 번호 103번 이광수...... 시인은 일주일 뒤인1920년 5월 6일 두 번째 단우 번호 104번을 받고 입단식을 치렀습니다.

시인은 좀 뜻밖의 공부를 하기도 했습니다. 상하이의 후장 대학(滬江大學) 화학과를 선택했거든요. 흥사단이 난징(南京)에 설립한 동명학원(東明學院)에서 영어 교사를 지내기도 했습니다. 그러다가 송진우의 요청으로 귀국하여 1926년 4월 동아일보사에 입사했습니다. <동아일보>는 이상협, 민태원, 김동성을 비롯한 핵심 필진이 한꺼번에 <조선일보>로 옮아간 마당이어서 좀 힘겨운 참이기도 했거든요. 시인은 정식으로 입사하기 전에도 신문사를 들락거린 인연이 있고 에밀 졸라의 <그랑미슈>를 번역해서 원고를 보낸 적도 있었습니다. <그랑미슈>는 한국에서 처음으로 번역된 에밀 졸라의 짤막한 단편 소설입니다(장편으로는 1924년 홍난파가 《나나》를 완역해서 단행본으로 출판한 바 있습니다).

팔 남매 중 둘째아들이 소설 솜씨를 뽐낸 것은 조금 나중의 일입니다. 하지만 아우도 형과 비슷한 길을 걸을 수밖에 없는 운명이었습니다. 삼일 운동이 일어나자마자 귀국한 뒤 평양에서 지하 신문을 만들어 돌리다가 일단 감옥부터 다녀와야 했거든요. 열일곱 살 때의 일이죠. 형이 상하이에 투신한 동안 아우는 쑤저우(蘇州)의 안세이 중학(安晟中學)을 다니다가 후장 대학 부속 중학교를 졸업한 뒤 후장 대학에서 교육학을 공부했습니다. 흥사단 원동 위원부에서도 형과 함께했습니다. 1921년에 받은 단우 번호는 144번......

먼저 귀국한 형은 평생 시인이거나 언론계에라도 눌러앉을 것처럼 보였지만 얼마 뒤 다른 길을 걷기로 한 데에 반해 아우는 미국 유학 길에 올라 스탠포드 대학원에서 교육학 공부를 마친 뒤에 동아일보사에 입사했습니다. 소설가로 이름을 떨치게 된 것도 사실은 미국에서 귀국한 뒤의 일입니다. 다작은 아니었지만 정작 문필계에 오래 남은 것은 아우였습니다.

● ● ● ● ●

시인인 형과 소설가인 아우...... 형은 <불놀이>와 《아름다운 새벽》의 시인인 송아 주요한입니다. 아우는 <사랑손님과 어머니>의 작가인 여심 주요섭입니다.

근대 문학 초창기의 문인들이 대개 일본에서 유학한 데에 비해 몇 명의 선구적인 중국 유학생 출신 작가들이 있습니다. 바로 지난번에 살펴본 현진건이 그렇듯이 한국 근대 문학사 연구에서 그리 눈길을 끌지 못하고 있는 형편이지만 말입니다. 주요한과 주요섭 형제도 그런 축입니다.

● ● ● ● ●

후장 대학을 졸업한 주요섭은 막 스탠포드 대학원으로 진학하기 직전인 1927년 2월부터 4월까지 주요한이 편집부 기자로 있던 <동아일보>에 조금 뜻밖의 소설을 번역해서 연재했습니다. 《보도 탐험기》...... 그러니까 로버트 루이스 스티븐슨의 《보물섬》을 번역한 소설입니다. 소설 속의 섬 이름은 보배섬.

로버트 루이스 스티븐슨의 소설이라면 일찍이 외국인 선교사들에 의해 번역된 바 있습니다. 이를테면 《지킬 박사와 하이드 씨》만 해도 이미 언더우드 여사와 게일 목사가 각각 한 차례씩 단행본으로 내놓은 바 있습니다. 언더우드 여사는 표제를 원제와 가깝게 《제클과 하이드》라 붙였습니다. 게일은 좀 고풍스러워서 《일신 양인기》...... 한 몸에 두 사람인 이야기이라는 뜻입니다. 언더우드 여사는 《제클과 하이드》를 번역한 1921년에 《악마의 호리병》을 번역해서 《병중 소마》라는 제목의 얇은 단행본으로 출판하기도 했습니다. 그러니 로버트 루이스 스티븐슨의 중요한 대표작은 이미 1920년대 초중반의 대여섯 해 만에 거의 번역된 것이나 다름없습니다.

그런 참에 드디어 모험 문학의 걸작이요 아동 문학의 고전 가운데 하나가 한국어로 번역되었습니다. 삽화를 곁들여 연재된 《보도 탐험기》는 원작이 그러했듯이 딱히 어린이를 위한 읽을거리만은 아니었습니다. 더 설렌 것은 오히려 어른이었다죠? 주요섭의 번역 역시 <동아일보>의 가정란이나 아동란이 아니라 공식적인 연재소설 지면을 차지했습니다.

《보도 탐험기》의 상상력, 그러니까 바다와 보물, 탐험과 모험의 신세계에 대한 꿈은 한참 뒤인 1930년대 후반에 이르러서야 비로소 날개를 펴기 시작했습니다. 한국에서 최초이자 유일한 추리 소설 전문 작가 김내성...... 《마인》의 작가 김내성은 사실 《백가면》과 《황금 굴》을 먼저 내놓으면서 선풍적인 인기를 끌었고 해방 직후에도 《똘똘이의 모험》으로 아동 모험 소설의 신기원을 세웠거든요. 아예 보물섬 이야기를 다룬 《황금 굴》이야 말할 나위도 없지만 숱한 똘똘이들의 꿈과 용기를 위한 젖줄이 되어 준 것은 분명 주요섭의 선구적인 번역입니다.

● ● ● ● ●

아우 주요섭의 《보도 탐험기》 연재가 끝난 뒤를 맡은 것이 바로 형 주요한의 《소복의 비밀》이라는 소설입니다. 1927년 5월부터 8월까지 101회에 걸쳐 연재된《소복의 비밀》...... 이런 고리타분한 제목이라니요......

연재소설 《소복의 비밀》

낭림산인(狼林山人) 역 / 오월 오일부터 게재

여자가 사랑을 잃고 비참한 경우에 빠질 때에 얼마까지나 참고 견딜 수가 있는가. 남자가 사랑을 위하여 결심하고 나설 때에 얼마나 큰 용기를 가지게 되는가. 이 소설은 그 위대한 인내력과 용기를 그려 놓은 것이다.

로라 양의 참담한 반생에 눈물 흘리지 않을 자가 누구며 배 남작의 음모와 흉계에 분노를 감하지 않을 사람이 누구인가. 매리언 양의 침착과 하대룡 군의 담력을 감탄하지 않을 이 또한 누구이랴.

열렬한 사랑과 귀신이 놀랄 음모와 무쌍한 용감— 이것이 이 소설의 골자이다. 만천하의 독자는 같이 와서 로라와 더불어 울고 또 웃지 않으려는가.

이 소설은 오는 오일부터 여러분 앞에 나타납니다.

— <동아일보>, 1927.4.29~4.30

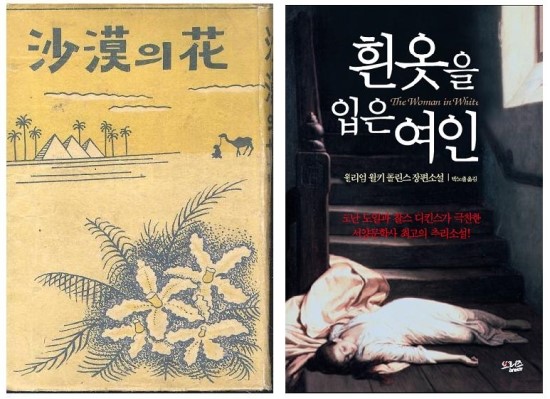

요컨대 《소복의 비밀》을 관통하는 세 가지 키워드는 사랑, 음모, 용기로 간추릴 수 있겠군요. 그렇다고 가정 비극 같지도 않고 복수나 모험담도 아닌 듯싶은데...... 꼭 그렇습니다. 사랑, 음모, 용기란 실상 원작의 정곡을 제대로 짚은 것이나 다름없습니다. 《소복의 비밀》이라는 소설의 원작은 뜻밖에도 빅토리아 시대 전성기의 영국 작가 윌리엄 윌키 콜린스의 《흰옷을 입은 여인》이거든요.

아마 윌리엄 윌키 콜린스라는 이름도 《흰옷을 입은 여인》이라는 소설도 그리 낯익지는 않으리라 짐작됩니다. 윌리엄 윌키 콜린스는 절친한 동료이기도 한 찰스 디킨스가 런던에서 주재한 주간지에 《흰옷을 입은 여인》을 연재하면서 일약 명성을 얻은 작가입니다. 미국 유수의 월간지에 동시에 연재된 직후 1860년에 세 권의 단행본으로 출판되자마자 양국에서 격찬을 받은 《흰옷을 입은 여인》은 사실 찰스 디킨스의 숨은 명작 《두 도시 이야기》의 후속 연재소설이기도 했던 터입니다.

다양한 계급의 군상과 차분한 일상 뒤에 숨은 욕망이 생생하게 묘사된 《흰옷을 입은 여인》은 고딕 소설의 상상력과 빅토리아 시대 번영기의 부르주아적 시대감각으로 충만한 걸작입니다. 초반에 풍기는 신비주의적인 분위기나 선정 소설의 색채와 달리 점차 논리적인 추리를 통해 유산 상속을 둘러싼 진실을 규명해 가는 과정은 《흰옷을 입은 여인》의 독특한 매력입니다. 아닌 게 아니라 윌리엄 윌키 콜린스는 1868년에 내놓은 《월장석》에서도 인도에서 탈취된 신비한 다이아몬드를 둘러싸고 벌어진 초자연적인 현상을 실마리로 삼았지만 커프 경사의 합리적인 수사와 활약을 자연스럽게 이끌어 내는 데에 성공했습니다.

그러니까 말하자면 《흰옷을 입은 여인》은 추리 소설에 가깝습니다. 월터 하트라이트, 매리언 할콤, 퍼시빌 경, 포스코 백작과 같이 생동감 넘치는 캐릭터의 다양한 시선을 통해 탐욕스러운 비밀과 추악한 음모의 미로를 펼쳐 보인 《흰옷을 입은 여인》은 아무래도 부르주아 계급의 전성기이자 빅토리아 제국의 절정기인 19세기 선정 소설의 색깔이 짙은 게 사실입니다. 그래서 선뜻 추리 소설이라는 이름을 붙이기는 망설여지는 편입니다. 다만 《월장석》은 적어도 영미권에서 등장한 최초의 장편 추리 소설로 꼽히곤 합니다.

논자에 따라서는 《흰옷을 입은 여인》을 세계 최초의 장편 추리 소설로 지목하기도 합니다. 프랑스의 대중 연재소설 작가인 에밀 가보리오가 《르루주 사건》을 내놓은 것이 1863년이다 보니 영국이 먼저냐 프랑스가 먼저냐 하는 말다툼을 불러일으키기 십상이죠. 물론 추리 소설이라는 새로운 이야기 양식이 처음 등장한 것은 미국 작가 에드거 앨런 포의 단편 소설 <모르그 거리의 살인>이 발표된 1841년입니다만......

말하자면 원작 《흰옷을 입은 여인》이 추리 소설이라기보다 여성의 비극적인 운명이나 사랑의 이야기로 받아들여진 것은 한국에서도 마찬가지인 모양입니다. 1920년대의 신문 연재소설이 종종 과장된 어법으로 탐정이나 추리의 요소를 강조하곤 했던 바에 비해 왠지 음산하고도 괴기스럽다 할 분위기를 물씬 풍기는 표제를 단 《소복의 비밀》은 오히려 그런 색깔을 노골적으로 드러내지 않은 편이니까요.

윌리엄 윌키 콜린스의 원작이 워낙 방대한 분량이다 보니 주요한은 상당히 큰 폭으로 축약하여 번역하지 않으면 안 되었습니다. 문제 인물인 로라 페어리와 앤 캐서릭을 비롯하여 매리언 할콤, 포스코 백작의 이름을 그대로 번역한 반면 주인공인 월터 하트라이트의 이름만은 한국식 이름 하대룡으로 바꾼 것도 재미있는 대목입니다.

또 주요한의 《소복의 비밀》은 일본의 경우에 비해서도 그다지 늦지 않은 편입니다. 윌리엄 윌키 콜린스의 원작은 일본에서 1921년에 다나카 사나에라는 번역가에 의해 《흰옷의 여인》이라는 제목으로 번역되어 전 2권으로 출판되었는데 총 806면에 달하는 완역입니다. 다나카 사나에는 윌리엄 윌키 콜린스를 필두로 1945년에 타계할 때까지 에밀 가보리오, 아서 코난 도일, 모리스 르블랑, 가스통 르루와 같은 주요 작가의 대표적인 추리 소설을 잇달아 번역했습니다. 특히 1920~1930년대에 한국어로 번역된 주요 추리 소설이 다나카 사나에의 번역을 경유했다는 점을 기억해 둘 가치가 있습니다. 이를테면 1935년 안회남이 《르루주 사건》을 번역할 때에도 다나카 사나에의 번역을 따랐습니다.

● ● ● ● ●

그런데 걸리는 게 또 하나 있습니다. 번역가 낭림산인......

낭림산인이라는 필명의 번역가가 바로 주요한이라는 사실은 얼마 뒤에 주요한이 남긴 짤막한 회고를 통해 확인할 수 있습니다. 주요한은 이광수가 붙여 준 송아(頌兒)라는 호 외에도 구리병(句離甁)과 벌꽃이라는 이름을 즐겨 썼는데 그 밖에도 여남은 개의 필명을 번갈아 내세웠습니다. 그중에서 낭림산인은 평양 출신의 주요한이 낭림산맥에서 따온 이름입니다. 주요한의 말에 따르자면 낭림산인은 <동아일보>에 소설을 연재할 때에 일부러 익명 뒤에 숨기 위해 급조되었습니다.

아닌 게 아니라 주요한은 《소복의 비밀》을 내놓은 지 이삼 년 뒤인 1929년 12월부터 1930년 4월까지 《사막의 꽃》이라는 소설을 역시 <동아일보>에 연재한 바 있습니다. 미국 소설을 번안하여 무대를 몽골로 바꾼 《사막의 꽃》이 연재될 때에도 번역가의 강력한 요구에 따라 굳이 실명을 감추어 두기로 했다 합니다(─실은 편집부 기자인 자신이 벌인 일일 따름이죠).

그런데 1932년 4월에 《사막의 꽃》이 단행본으로 출판될 때에는 출판사 측의 바람대로 번역가의 실명을 내걸 수밖에 없었습니다. 이런 낭패가....... 주요한은 단행본에 부친 번역 후기에서 연재 전후의 사정을 언급하면서 비로소 낭림산인의 정체를 밝혀야 했습니다. 또 《사막의 꽃》이 “오락적으로 읽어 버릴 것 외에는 아무 가치가 없”으며 결코 “무슨 창작이나 예술품으로서 세상에 뭇는(—관계를 맺는) 것이 아니란 것을 분명히 말해 두”기까지 했군요.

신문에 소설을 연재하거나 심지어 단행본 소설을 출판할 때에도 본명을 밝히지 않는 경우가 수두룩했으므로 주요한이 딱히 예외적이라고 보기는 어렵습니다. 다만 《사막의 꽃》을 번역하면서 보인 태도를 감안하자면 주요한은 윌리엄 윌키 콜린스의 《소복의 비밀》을 번역하는 마당에서도 그리 높은 값을 매기지 않은 것이 분명합니다.

그렇다 치더라도 윌리엄 윌키 콜린스의 《흰옷을 입은 여인》이 776면에 달하는 분량을 자랑하며 한국어로 완역된 것은 팔십여 년이나 지난 2008년에 이르러서...... 그러니까 요 근래의 일입니다. 주요한의 의도나 자평과 별개로 1927년의 《소복의 비밀》이 얼마나 선구적인 번역인지 한눈에 알 수 있는 대목입니다.

● ● ● ● ●

1927년 봄부터 여름까지...... 시인인 형 주요한과 소설가인 동생 주요섭 형제는 그렇게 굵직한 두 편의 걸작 《보도 탐험기》와 《소복의 비밀》을, 새로운 상상력의 세계를 잇달아 한국어로 선사했습니다.

■ 참고 문헌

주요한, <그랑미슈>, <동아일보>, 1925.10.3~5(3회).

주요섭, 《보도 탐험기》, <동아일보>, 1927.2.25~4.29(56회).

주요한, 《소복의 비밀》, <동아일보>, 1927.5.5~8.14(101회).

주요한, 《사막의 꽃》, <동아일보>, 1929.12.3~1930.4.12(79회);

대성서림, 1932; 1934(재판); 1944; 광문서림, 1949.

주요한, <나의 아호, 나의 이명>, <동아일보>, 1934.3.19(4면).

주요한, 《새벽》(전 2권), 요한 기념 사업회, 1982.

윌리엄 윌키 콜린스, 《흰옷을 입은 여인》, 박노출 옮김, 브리즈, 2008.

윌리엄 윌키 콜린스, 《월장석》, 강봉식 옮김, 동서문화사, 2003.

로버트 루이스 스티븐슨, 《보물섬》, 최용준 옮김, 열린책들, 2010.

에밀 가보리오, 《르루주 사건》, 안회남 옮김, 박진영 편, 페이퍼하우스, 2011.

로버트 루이스 스티븐슨 소설의 번역에 대해서는

─ 스티븐슨 소설 번역의 역사,

─ 《지킬 박사와 하이드 씨》의 두 가지 번역.

─ 스티븐슨의 <악마의 병>과 언더우드 부인의 《병중 소마》.

■ 윌리엄 윌키 콜린스의 《흰옷을 입은 여인》이 실은 1927년에 처음 번역된 바 있고,

주요한이 《소복의 비밀》이라는 표제로 연재했다는 사실을 알아낸 과정을 좀 차분하게...

■ ...윌리엄 윌키 콜린스의 절친이기도 했다는 찰스 디킨스 이야기...

///////////////////////////////////////////////////////////////

(頌兒). 평남 평양(平壤) 출생. 초등학교 졸업 후 도일, 메이지학원[明治學院] 중등부와 도쿄[東京] 제1고등학교를 거쳐 3 ·1운동 후 상하이[上海]로 망명, 후장[江]대학을 졸업하였다. 귀국 후 동아일보사와 조선일보사 편집국장을 지냈고 일제강점기 말기에는 실업계에 투신하여 화신상회(和信商會) 중역으로 있었다. 8 ·15광복 후에는 흥사단(興士團)에 관계하는 한편 언론계에 진출하여 정치 ·경제부문의 논평을 많이 썼다. 국회의원을 거쳐 4 ·19혁명 후 장면 내각 때는 부흥부장관 ·상공부장관을 역임했고 5 ·16군사정변 후에는 경제과학심의회 위원 ·대한해운공사 사장을 지냈다. 메이지학원 재학중에 문학에 뜻을 두고 학우들과 회람지를 발행하는 한편 일본 시인 가와지 류코[川路柳虹]의 문하에서 근대시를 공부하다가 1919년 《창조(創造)》 동인에 참가함으로써 문단에 진출했다. 1919년 《창조》 1호에 발표한 시 〈불놀이〉는 서유럽적인 형태의 최초의 근대시로 평가된다. 그 후 계속 〈아침처녀〉 〈빗소리〉 등, 낭만적인 서정시를 발표하였다. 1924년에 시집 《아름다운 새벽》을 간행했고, 그 밖에 이광수(李光洙) ·김동환(金東煥)과 함께 펴낸 《3인시가집(三人詩歌集)》(1929)이 있다. 한편 1943년 조선문인보국회 시부 회장, 1945년 조선언론보국회 참여 등 친일 문필활동을 하였다는 비난을 받기도 했다.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

동방의등불(東方─燈)은 인도의 사상가이자 시인 겸 극작가인 라빈드라나드 타고르(Rabindranath Tagore:1861~1941)의 시입니다. 동방의 등불은 1929년 4월 2일자 '동아일보'에 발표된 자유시입니다. 당시 주요한(朱耀翰)의 번역으로 실린 이 시는 '동방의 등촉(燈燭)' 또는 '동방의 불꽃'이라는 제목으로도 소개되었습니다.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////...

경력

변절

'불놀이'를 지어 한국근대시 형성에 선구자적인 업적을 남겼고[1] 아호는 송아(頌兒)이며, '송아지'와 '목신'(牧神), 주락양(朱落陽[1]), 벌꽃, 낙양(落陽)이라는 필명을 사용했다는 말만 들으면 문학가로만 여겨지겠지만, 주요한은 변절한 친일파이다. 일제 강점기에 상하이 대한민국 임시정부에 참가하여 임시 정부 기관지 《독립신문》 기자로 활동하기도 했었으나, 1937년 수양동우회 사건 전후로 변절, 일제 전시체제때 총독부의 내선일체 체제에 순응하여 적극적인 협력활동을 한 친일파이다. 민족문제연구소에서 2015년 8월 15일 부천시청 광장에 게시한 선전물에서 주요한을 가리켜 "죽음과 삶을 초월한 황국정신"이라고 했다. 그 근거로 주요한은 "나라의 부름을 받고 가실 때에는 빨간 댕기를 드리겠어요"라는 문장으로 시작하는 댕기(국민문학 1941년), "나는 간다. 만세를 부르고 천황폐하 만세를 목껏 부르고, 대륙의 풀밭에 피를 뿌리고 너보다 앞서서 나는 간다"라는 문장으로 시작하는 지원병 이인석에게 줌(1941년 3월호 신시대)라는 글을 써서 일제의 침략전쟁을 '애국'이라며 선전했다.

친일 미청산

해방 이후에는 정치인으로 활동하였고, 제2공화국 장면 내각에서 부흥부 장관, 상공부 장관을 역임했다. 본관은 신안(新安)이다.

생애

생애 초기

출생과 수학

원적지는 평안남도 평양이며 역시 평안남도 평양에서 개신교 목사인 주공삼(朱孔三)의 8남매 중 장남으로 태어났다. 주요한은 주공삼의 4남 4녀 중 장남으로, 소설가 주요섭과 극작가 주영섭이 주요한의 친동생이다.

1912년 평양의 숭덕소학교 재학 중 아버지를 따라서 도일하여 일본에서 중학교와 고등학교를 졸업했다. 메이지학원 재학 중에 문학에 뜻을 두고 학우들과 회람지를 발행하는 한편 일본 시인 가와지 류코(川路柳虹)의 문하에서 근대시를 공부하다가 1919년 《창조(創造)》 동인에 참가하였다. 그 뒤 일본어로 쓴 시를 발표하며 문단에 입문하였고,

1919년 시 에튜우드, 눈 등을 발표했다. 대표작으로 꼽히는 시 〈불놀이〉(1919)도 이 시기에 김동인, 전영택 등과 함께 발간한 동인지 《창조》 창간호에 발표했다. 〈불놀이〉는 서유럽적인 형태의 최초의 근대시로 평가된다. 그 후 계속 〈아침처녀〉 〈빗소리〉 등, 낭만적인 서정시를 발표하였다.

독립 운동과 귀국, 언론 활동

대한민국 임시정부 활동

1919년 3·1 운동을 계기로 상하이로 망명하여 대한민국 임시정부에 합류한 뒤 4월 임시 의정원 의원에 선출되고, 임시정부의 기관지인 《독립신문》 기자가 되었다.

임시정부가 창조론, 개조론, 임정 고수론으로 나뉘어서 파벌 싸움으로 와해상태가 놓이자 실망한 그는 《독립신문》 기자직과 임시 의정원 의원직을 모두 사퇴한다.

그 뒤 이광수는 귀국하였지만 그는 바로 귀국하지 않고 상하이의 호강대학으로 진학, 호강대학을 졸업했다.

국내 언론인 활동

중국 호강대학 졸업 후 1925년 귀국하여 《동아일보》에 입사, 동아일보 취재부 기자와 동아일보사 편집국장 및 논설위원을 역임했다.[1] 그 뒤 자리를 옮겨 《조선일보》 등에 근무했다. 그 뒤 조선일보사 편집국장 및 논설위원을 역임했다. 시집 《아름다운 새벽》(1924), 《3인 시가집》(1929), 《봉사꽃》(1930)을 간행하였다. 1927년 신간회가 조직되자 참여하였고 1929년에는 삼인시가집을 간행하였다.

조선일보사 전무를 끝으로 사퇴하고 기업 활동에 뛰어들었다.

일제 강점기 후반

사회 활동과 전향

그는 꾸준히 안창호와 연락을 주고받았는데 안창호를 중심으로 조직된 대한인국민회와 흥사단에 가입하여 활동하였다. 그 뒤 안창호가 수양동우회를 결성하자 가입하여 회원이 되었다. 1930년대부터는 화신산업 취체역 등 기업 활동을 하면서 시작이 뜸해졌고, 광복 후에는 문단 활동을 접고 기업인, 언론인, 정치인으로만 활동했다.

전시체제기 활동

일제강점기 시기 동안 주요한은 언론인으로 지내면서 '합법적인 공간'하에 실력양성운동과 사회계몽운동 발전에 힘써왔으나 1937년 수양동우회 사건으로 지식인들이 대거 체포되었을 때 주요한도 검거되었고, 이듬해 이광수, 전영택, 현제명, 홍난파 등과 함께 전향하였다.[2] 이후 전시체제기 동안 총독부의 체제에 순응하면서 적극적인 협력활동을 하게 된다. 조선문인보국회, 조선임전보국단, 조선언론보국회 등 여러 친일 단체에 가담해 징병제를 선전하는 등 태평양 전쟁 수행에 적극 협력했다. 창씨개명한 이름도 일본의 팔굉일우(八紘一宇) 이념에서 따온 것이다.

1944년 종로의 인사들이 학도병을 독려하기 위해 조직한 종로익찬위원회의 회원[3] 이 되었다. 1945년 초 조선언론보국회에 가입하였다.

광복이후 정치 활동

정계 입문 초기

광복 후 흥사단에 관계하여 활동하였으며 1945년 9월 한민당이 창당되자 그에게 영입 제의가 들어왔으나 거절하였다. 그 해 조선상공회의소(대한상공회의소의 전신) 특별위원에 선출되었다. 그 뒤 대한무역협회 회장(1948)을 지냈고, 국제문제연구소 소장에 피선되었으며 1954년 호헌동지회에 참여한 뒤 민주당 소속 정치인으로 활동했다.

1958년 5월 서울 중구에서 대한국민당의 윤치영을 누르고 민의원에 당선되었으며 4·19 혁명으로 제1공화국이 붕괴된 뒤 그해 5월의 민의원 선거에 출마하여 재선되었다. 8월 민주당이 정권을 잡은 제2공화국 내각에 장면에 의해 발탁되어 부흥부 장관, 상공부 장관으로 입각했으며, 1961년 초 경제과학심의회 위원에 피선되었다.

생애 후반

1961년 5월 5·16 군사정변으로 장면 정권이 무너진 뒤에는 공직을 사퇴하고 야당 정치인으로 활동하다가 《대한일보》 사장과 대한해운공사 대표이사 등을 지냈다. 이후 정치정화법에 걸렸다가 1963년 정치정화법에서 해금되면서 야당 정치인으로 활동했으나 박순천과 장면, 정일형 등의 재건 민주당에는 참여하지 않았다.[4] 이를 두고 야당에서는 그가 군사정권에 타협한 것이라며 비난을 가했다.

1964년 경제과학심의회의 위원, 1965년부터 73년까지 대한일보사 회장을 지냈다. 이후 문필 활동에 전력하다가 1979년에 사망했다. 경기도 고양군(현 고양시[5]) 벽제면에 안장되었다.

사후

〈불놀이〉는 한국 근대 자유시의 효시로 한국문학사에서 중요하게 취급되는 작품이며, 주요한은 김억과 함께 초기 시단의 개척자로 평가받고 있다. 낭만적인 찬송가 작사도 하여 한국교회 음악발전에 공헌하였다.

2002년 발표된 친일파 708인 명단과 친일 문학인 42인 명단, 2008년 민족문제연구소가 선정한 친일인명사전 수록예정자 명단 문학 부문에 포함되어 있으며 친일반민족행위진상규명위원회가 발표한 친일반민족행위 705인 명단에도 포함되었다. 와카 형식으로 쓴 일본어 시집 《손에 손을(일본어: 手に手を)》(1943) 등 총 43편의 친일 작품명이 공개[6] 되어, 친일 문학인 42인 명단에 선정된 문인 가운데 이광수 다음으로 편수가 많았다.

1979년 대한민국 정부로부터 국민훈장 무궁화장을 추서받았다.[7]

가족 관계

- 아버지: 주공삼(朱孔三, 1875년 ~ ?, 개신교 목사. 평안남도 평양신학교 졸업.)

- 동생: 주요섭(朱耀燮, 1902년 11월 24일 ~ 1972년 11월 14일, 소설가, 시인, 영문학자. 前 한국문학번역협회 회장.)

- 동생: 주영섭(朱永涉, 1912년 ~ ?, 연극배우, 극작가, 연극연출가. 前 국립연극연구소 연구위원.)

학력

저서

시집

- 시집 《아름다운 새벽》

- 《3인시가집(三人詩歌集)》(1929), 이광수(李光洙)·김동환(金東煥)과 공저

《봉사꽃》(世宗書院) (1930)

논저 및 소설

- 《자유의 구름다리》(1959)

- 《부흥논의》(1963)

- 《안도산전서》(安島山全書) (1963)

[필수입력] 닉네임

[필수입력] 인증코드 왼쪽 박스안에

표시된 수자를 정확히 입력하세요.

왼쪽 박스안에

표시된 수자를 정확히 입력하세요.