조글로카테고리 : 블로그문서카테고리 -> 문학

나의카테고리 : 文人 지구촌

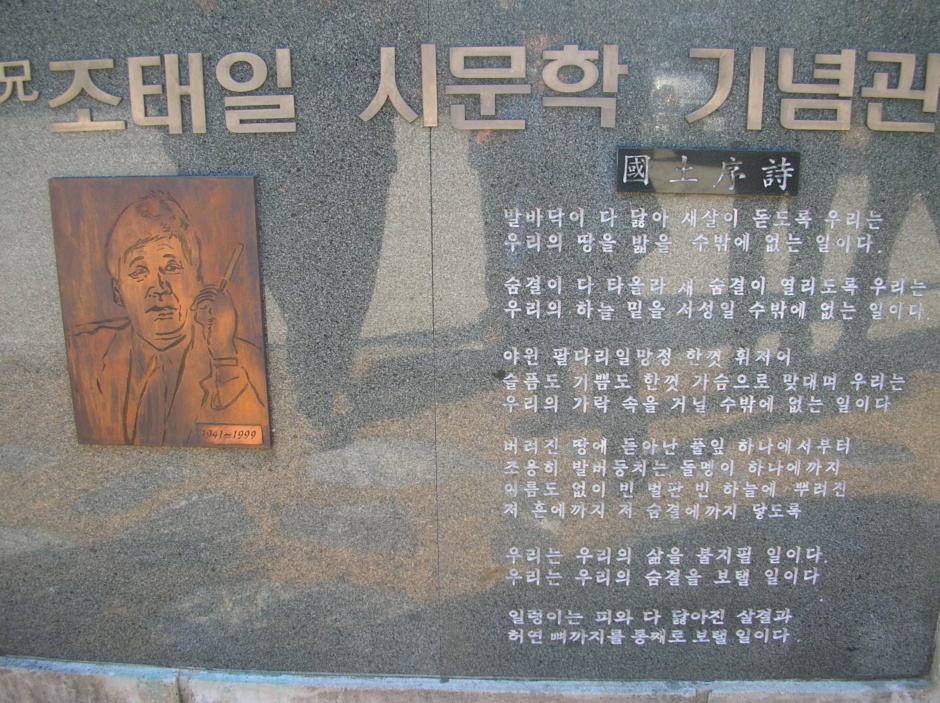

국토서시

발바닥이 다 닳아 세 살이 돋도록 우리는

우리의 땅을 밟을 수밖에 없는 일이다.

숨결이 다 타올라 세 숨결이 열리도록 우리는

우리의 하늘 밑을 서성일 수밖에 없는 일이다.

야윈 팔다리일망정 한껏 휘저어

슬픔도 기쁨도 한껏 가슴으로 맞대며 우리는

우리의 가락 속을 거닐 수밖에 없는 일이다.

버려진 땅에 돋아난 풀잎 하나에서부터

조용히 발버둥치는 돌멩이 하나에까지

이름도 없이 빈 벌판 빈 하늘에 뿌려진

저 혼에까지 저 숨결에까지 닿도록

우리는 우리의 삶을 불지필 일이다.

우리는 우리의 숨결을 보탤 일이다.

일러이는 피와 다 닳아진 살결과

허연 뼈까지를 통째로 보탤 일이다.

목소리

― 國土•23

잃어버린 목소리를

어디 가면 만날 수 있을까,

잃어버린 목소리를

어디가면 되찾을 수 있을까,

바람들도 만나면 뭉풍지를 울리고

갈대들도 만나면 몸을 비벼 서걱거리고

돌멩이들도 부딪치면 소리를 지르는데

참말로 이상한 일이다.

우리들은 늘 만나도 소리를 못내니

참말로 이상한 일이다.

山川은 변함이 없고

숨결 또한 끊어지지 안했는데

참말로 이상한 일이다.

입들은 벌리긴 벌리는데

그 폼만 보이고

목소리는 들리지 않는다.

목소리는 아예 목청에 가둬 뒀느냐,

山川에 잦아들었느냐,

내 귀가 멀어서

고막이 울지 못하느냐,

내 五官을 뒤집고 보아도

품만 보이고 껍데기만 보이고,

목소리를 만날 수가 없구나.

대낮에 그린 그림

―國土•28

답답한 목소리는 풀어야 한다.

기필코 풀어야 한다.

조건없이 풀어야 한다.

얽매인 목소리를

모든 만물의 눈에까지 훤히 보이도록

국토 위에 野生馬처럼 풀어 주어야 한다.

그리움이 넘쳐서

보이지 않는 목소리가 더욱 그리워서

산천은 누운 채 가슴 답답하다더라.

내가 풀어 주는 목소리는

굳은 수풀을 파아랗게 흔들고

흔들리는 시커먼 그림자를 흔들다가

돌멩이에 닿아 소리치고

바닷가의 무수한 모래알에 닿아

일어서게 하고 반짝이게 하고

만물에 닿아 흔들리는 빛으로 터지고

또한 그리움으로 피어오르리.

너희가 뱉는 천 마디의 말들을

단 한 방울의 눈물로 쓰러뜨리고

앞질러 당당히 걷는 내 얼굴은

굳센 짝사랑으로 얼룩져 있고

미움으로도 얼룩져 있고

버려진 골목 어귀

허술하게 놓인 휴지의 귀퉁이에서나

맥없이 우는 세월이나 딛고서

파리똥이나 쑤시고 자르는

너희의 녹슨 여러 칼을

꺾어 버리며 내 단 한 칼은

후회함이 없을 앞선 심장 안에서

말을 갈고 자르고

그것의 땀도 갈고 자르며

늘 뜬 눈으로 있다

그 날카로움으로 있다

모레•별•바람

―國土•39

저 파도 우는 소리 듣고파서

저 넓은 가슴팍에 안기고파서

수많은 모래들은 밤낮으로

바닷가에 귀 세우고 모여않아

끼리끼리 몸비비며 반짝일 뿐!

헤어져 돌아올 줄 모른다.

저 대낮의 잠이 그리워서

저 가없는 푸름에 안기고파서

수많은 별들은 긴긴 밤을

달 주위에 모여 끈눈으로 반짝일 뿐!

돌아앉아 눈감을 줄 모른다.

저 일렁이는 숲의 숨결을 듣고파서

저 깊고 푸른 고요를 일깨우고파서

수많은 바람드은

잎새에 붙어 조잘거릴 뿐!

돌아와 폭풍이 될 줄 모른다.

아직은 모래고 별이고 바람일 뿐!

헤어져 돌아올 줄 모른다

돌아앉아 눈감을 줄 모른다

돌아와 폭풍이 될 줄 모른다.

내가 뿌리는 씨앗은

―國土•42

모든 맹렬한 싸움은 끝났다.

이 고요하고 고요한 시간에

가릴 것은 가리고, 버릴 것은 버려야지.

사람아, 사람아, 떠나가라.

나로부터 떠나가라.

내가 딛는 땅도 내가 받는 밥상도

떠나가라 떠나가라.

그리하여 혼만 남고 내 육체도

내가 걸치는 옷도 땀도 때도

손톱도 발톱도 털도 떠나가라.

산과 하늘이 마주 닿는

저 파아란 地平의 저 넘치는 뜨락에는

마음놓고 뿌릴 수 있는 品種이란

내 혼의 씨앗이어라

산간벽지 호젓한 개울물로 씻은

내 혼의 씨앗이어라.

사람아 사람아

모든 맹렬한 싸움은 끝났지만

최후로 이길 수 있는 싸움이

남아 있다.

아아! 그것은 죽는 일인데

죽어서 다시 깨어나는 일인데

아아! 그것은 씨앗을 뿌리는 일인데

우리들은 아직 혼을 찾지 못했는데

산과 하늘이 마주 닿는

저 파아란 地平과 뜨락만 넘쳐나네라.

마음

마를 대로 마른 사랑을 머리에 두르고서

꺼져가는 잿더미 속 불씨들은

제 몸이 뜨거워서 향기로와서

서로 엉켜 타오르고,

녹슨 말들을 움켜쥐고

내 가슴속 마음들은

정처없이 떠돌다가

거친 살갗으로 나타나 아파하고,

그렇게 불씨들은 불을 기르고

그렇게 마음들은 울멍울멍하고

곧음은 처음이자 영원이라 일깨워주고

그것이 표현이자 삶이라 타이르고,

산너머 산너머 보다 더 멀리

하늘 너머 하늘 너머 보다 더 높이

넘치더라, 넘치더라.

풀씨

풀씨가 날아다니다 멈추는 곳

그곳이 나의 고향,

그곳이 묻히리.

햇볕 하염없이 뀌노는 언덕배기면 어떻고

소나기 쏜살같이 꽂히는 시냇가면 어떠리.

온갖 짐승 제멋에 뛰노는 산속이면 어떻고

노오란 미꾸라지 꾸물대는 진흙밭이면 어떠리.

풀씨가 날아다니다

멈출 곳 없어 언제까지나 떠다니는 길목,

그곳이면 어떠리.

그곳이 나의 고향,

그곳에 묻히리.

황홀

들꽃들과 바람들이 낮거리하는 들녘으로

순아,

돌아,

이슬처녀 저 혼자 햇님 껴안고

불그레 얼굴 붉히는 길섶을 지나

흰 구름 검은 구름 몸 섞으며 떠도는

하늘을 보며

순아,

돌아,

들꽃들과 바람들이 낮거리하는 들판을 지나

붉은 해 산과 신방 차리려

노을이불 펴며 내려오는

해거름 속으로

순아,

돌아,

우리 함께 가자.

들꽃의 몸으로

바람의 몸으로

낮거리하러.

홍시들

한 오십여년 남짓 웃은 웃음이리

아니야, 한 오십여년 흘린 피눈물이리.

빠알갛구려, 알알이 밝혔구려,

청사초롱, 홍사초롱.

아아, 눈감으리

까치밥으로 두어 개 남을 때까지

발가벗고 신방 차리는 소리.

청살문을 닫아라

홍살문도 닫아라.

봄이 오는 소리

어렸을 적,

발바닥을 포개며 뛰놀던

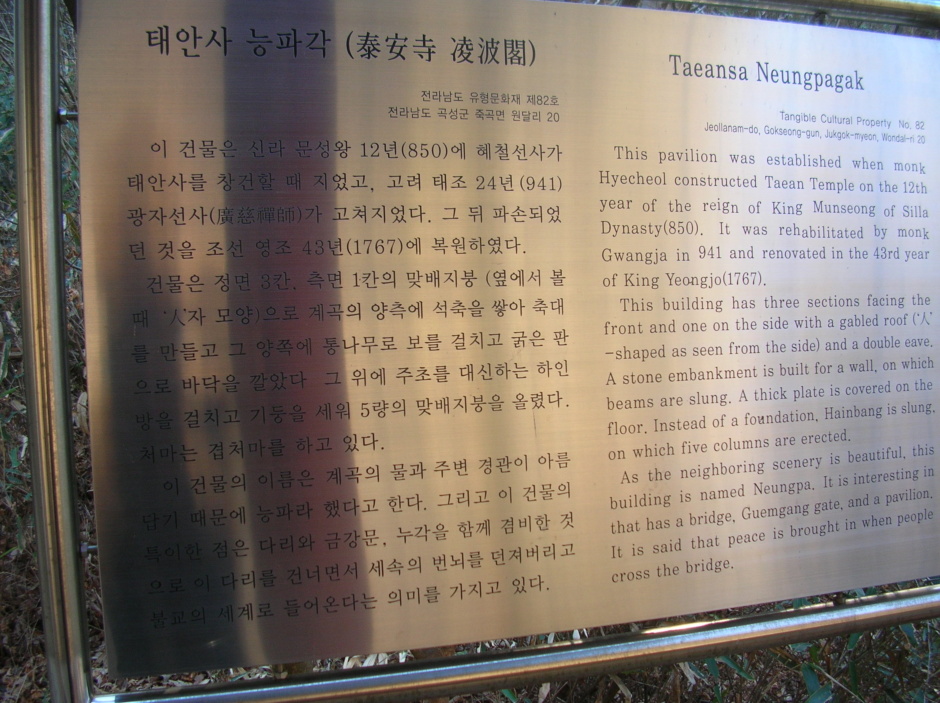

원달리 동리산 태안사에

봅이 딛는 발자국 소리

여기까지 들여오네.

살얼음 밑에서 은빛 비늘 희살대며

봅기운에 흐물거리던 피래미떼들도

광주의 내 눈에 가득 넘치네.

지금 종달새 노래 그쳤어도

새싹이 다투어 돋아나는 곳,

그곳을 향해

모든 일 젖혀놓고 눈을 감네.

동리산에서

날이 샐 무렵

어둠 더불어 빨치산들이 산으로 오른 뒤,

골짜기 대밭에서

죽순 서로 키재기하는 걸 보고

나는 무럭무럭 자랐다.

어린 짐승새끼

어미 읽고 집 잃어 밤새 울어쌀 때

동리산 품 같은 어머니 가슴 파고들며

속으로 꺼이꺼이 울며

나도 밤을 샜다.

홍시감 익어갈 때,

홍사초롱 수천 새씩 가지 휘어져라

매달릴 때,

아랫집 남순이랑 얼굴 붉히며

왼종일 가슴이 뛰었다.

그런데,

그 빨치산들 다 어디 갔나

그 어린 짐승 자라서 다 어디 갔나

그 죽순 자라서 어디 갔나

그 홍시 다 어디 갔나

그 남순이 어디 갔나.

달빛

달빛 속에서 흐느껴본 이들은 안다.

어째서 달빛은 서러운 사람들을 위해

밤에만 그렇게 쏟아지는지를.

달빛이 마냥 서러워

새들도 눈을 감고

두근거리는 가슴으로 세상을 껴안을 때

멀리 떠난 친구들은 더 멀리 떠나고

아직 돌아오지 않는 기별들도

영영 돌아오지 않을 듯 멀어만 가고,

홀로 오솔길을 걸으며

지나온 날들을 반성해본 사람들은 안다.

달빛이 서러워 오늘도

텅 빈 보리밭에서 통곡하는

종달새들은 안다.

남의 일 같지 않은 세상을

힘껏 껴안으며 터벅터벅

걷는 귀가길이

왜 그리 찬란한가를 아는 이는 안다.

노을

저 노을 좀 봐.

저 노을 좀 봐.

사람들은 누구나

해질녘이면 노을 한 폭씩

머리에 이고 이 골목 저 골목에서

서성거린다.

쌀쌀한 바람 속에서 싸리나무도

노을 한 푹씩 머리에 이고

흔들거린다.

저 노을 좀 봐.

저 노을 좀 봐.

누가 서녘 하늘에 불을 붙였나.

그래도 이승이 그리워

저승 가다가 불을 지폈냐.

이것 좀 봐.

이것 좀 봐.

내 가슴 서편 쪽에도 불이 붙었다.

골목을 누비며

어렸을 적 동무들 다 어디 갔나.

그 활달했던 팔다리들 다 어디로 숨었나.

그 부끄럼 많던 계집애들 다 어디로 갔다.

도무지 알 길 없어

신새벽부터 동무들 발자국 따라

골목 골목을 누빈다.

들려오려나

쏟아지려나

울타리 넘어

골목까지 얼굴 내민

붉은 장미꽃 한 송이.

이슬처럼

이슬처럼,

이슬처럼,

밤새껏 울고 울어서

보석을 만들 수만 있다면

내 평생토록 흘렸던 눈물을

무덤에 들 때까지 흘려야 할 눈물을

한데 모아

이 세상을 파도치리라.

온 세상을 안쓰러이 매달고 있는

이 이슬 앞에서

파도치리라 파도치리라.

겨울산

사람 동네 그리워 살냄새 그리워

흰 눈 뒤집어쓴 산들.

닫힌 문 앞까지 찾아와 큰절하는 침묵들,

내 마음 한 홉 주면

두어 섬지기로 쏟아붓는 너그러운 정.

새소리 풀잎 떠는 소리 데리고

우리를 맞아 산마루 높이 세워두고

팔다리 벌려 계곡을 거쳐

터벅터벅 예까지 뻗었다!

방구석 서랍 속에 말아둔 하얀 한지 풀어

얼굴 감싸고

아이 나는 부끄러워, 아이 나는 부끄러워.

떠난 사람

꽃피면 돌아오리라

마을 텅텅 비어 귀신만 들락날락하면

돌아오리라 하고 떠난 사람.

꽃이 벌써 스무 차례나 치고

꽃이 벌써 스무 차례나 열매 맺어

스무 차례나 땅에 묻혔다 피어나도

영영 돌아오지 않는 그 사람.

나의 곁에 땅심 다한

흙 몇줌 남겨두고

숨결만 가득 퍼뜨려놓고

길고 먼 길을 따라

그림자만 길게 터벅터벅

석양 따라 떠난 사람.

봄이 온다

봄이 온다.

봄빛이 어른거린다 눈을 뜨자

봄눈이 내린다 봄눈 녹듯 녹아버리자

봄볕이 쏟아진다 낯바닥을 그을리자

봄바람이 분다 가슴을 보풀리자

봄비가 내린다 속타는 마음 젖어버리자

봄꽃이 피다 노릇파릇 물들자

봄사돈 꿈에 보인다 잠에서 깨자

봄추위가 온다지만

봄은 봄이다 품은 자식 풀어놓자.

꽃

너는!

오로지 피어 있으면 그뿐

나는 너의 이름을 짓지 않으련다.

너는!

오로지 지면 그뿐

나는 너의 이름을 부르지 않으련다.

이름없이 잡풀들 곁에

오늘도 피고 지는 너를

온 힘으로 껴안을 뿐.

참빗, 얼레빗으로

너의 향기를 빗어줄 뿐.

피어라,

찬바람이 부는 모든 가슴속에

피어라,

찬바람이 부는 모든 가슴속에

피어라,

쓸쓸히 죽어가는 모든 숨결 속에.

지거라,

너의 이름을 함부로 짓는 시인 위에.

지거라,

너의 이름을 함부로 불러대는 시인 위에.

봄비

젖어버리자 젖어버리자고

우산도 버리고

저벅저벅 걸어서 예까지 왔다.

흙은 간지러워서 발ㅂ에 누워 있고

나무들은 모두

어깨를 걸면서 산으로 오르고 있을 때,

봄비에 취해

나 예까지 와서

홀로 거닐면서 무엇을 부끄러하랴.

알몸으로 천번이고 만번이고

세상을 껴안는다.

물과 함께

물은 발걸음도 안 보이게

느릿느릿 혹은 쏜살같이 걷다가

세상살이 싫증나면

땅속 깊에 스며 숨는다.

물은 온몸이 온통 맑은 눈이어서

햇빛 별빛 달빛이 그리우면

슬그머니 솟아나 밤낮없이 이 땅을 누비다가

산산이 조각내어 하늘을 날기도 한다.

그러다가, 이 땅이 걱정이 되면

지상에서 죽어야지, 지상에서 죽어야지,

때맞춰 내려와

발걸음도 안 보이게 또

느릿느릿 혹은 쏜살같이 걷는다.

그러다가, 이 땅에 몸을 던져 죽고 싶으면

아무데나 있는 웅덩이를 찾아가

지친 몸, 아니 아직 견딜 만한 몸을 푼다.

세상의 온갖 티끌과 낙엽을 끌어모아

함께 고여 썩는다.

나도 물과 함께 고여 썩는다.

다시 살아날 시간들을

저 개울가에, 강가에, 바다에 보내놓고.

새벽, 골목을 거닐며

찬바람이 귓불에 뜨겁다.

밤새 헛것들을 보고 짖어대던 개들은

늦잠을 자고

발끝에 노니는 새끼은행잎들

노오랗게 노오랗게 살이 올랐고

머리에 떨어지는 새끼대추알

오동포동 살이 올랐다.

담쟁이덩굴 아직도 샛별을 휘감지 못했나,

가냘픈 몸으로 기를 쓰며 오른다.

겨울 보리

뒤덮인 하이얀 눈 속에서

더 붉은 사랑.

푸득푸득 꿩이 날아오르는

후미진 산등성이 옆에

더욱 푸르러 뜨거운 몸뚱이.

매운 찬바람 속에서도

이제 삶을 죽음이라

죽음을 삶이라 말하며

밟힐수록 힘이 솟는 우리들,

타오르는 태양 아래서

끼리끼리 그림자 만들어

마침내 더불어 큰 산 이루었네.

태안사 가는 길 1

나라가 위태로웠던 칠십년대 말쯤

아내와 어리디어린 세 아이들을

데리고

고향 떠난 지 삼십년 만에

내가 태어났던 태안사를 찾았다.

여름 빗속에서 칭얼대는

아이들을 걸리며 혹은 업으며

태안사를 찾았을 때

눈물이 피잉 돌았다.

그리고 두번째로

임신년 겨울,

팔십을 바라보는 어머님을 모시고

아내와 아젠 웬만큼 자란 아이들을 데리고

터벅터벅 태안사를 찾았을 땐

백골이 진토 된

증조부와 조부와 아버님이

청화 큰스님이랑 함께

껄껄껄 웃으시며

우리들을 맞았다.

산에 올라, 바다에 나가

산에 올라 가만히 살펴보면

태산도 티끌들의 세상이더라.

바다에 나가 가만히 들여다보면

바다도 물방울들의 세상이더라.

티끌이 앓으면 태산이 앓고

물방울이 앓으면 바다가 앓고

중생이 앓으면 부처가 앓고

모기의 눈이 멀면

하늘도 눈이 멀더라.

누우런 호박이 울타리에 붙어 울면

지붕 위의 박들도 소복을 하더라.

된장

님아,

너의 썩은 얼굴에 침

아니고 콩을 붙인다

흰자질이랑 탄수화물을 붙이고

물도 굳기름도 붙이고

비타민을 붙인다 소금을 붙인다

한 많은 찌거기를

정 도타운 부부를 붙인다

아아, 현명한 된장을 붙인다

님아,

너의 썩은 얼굴에 미움

아니고 새로운 머리카락을 붙인다

눈썹이랑 눈을 붙이고

코도 입도 붙이고

턱을 붙인다 귀를 붙인다

희고 억센 이빨을

거친 살결을 붙인다

아아, 뜨거운 목소리를 붙인다.

시여,

나의 얼굴을

너에게 붙인다.

석탄

참나무 숨결이 파도치는 두 어깨며

지나치게 이글대는 두 눈망울,

온몸을 철조망 같은 심줄로 무장하고

도계탄광서 온 그 사내와 만나던 날

눈에 핀 다래끼여 터져버려라

터져 버려라 다래끼여, 폭음을 했다.

이 趙哥야, 그 거창한 체구엔

노동을 하는 게 썩 어울리겠는데

詩를 쓴다니 허허허 우습다, 趙哥야.

굼벵이도 구르는 재주는 있는 갑다고

회색 바바리코트 사줄 테니 詩人 폼 내라고

왜 그리 못생겨 울퉁불퉁하냐고

악쓰고 힘쓰고 힘뱉고 악뱉고 있을 때

韓民族의 巨軀요 표준을 넘는 美男은

검다검다 지쳐 흰빛도 튀기는

새카만 석탄을 생각하고 있었다.

아니 쌔카만 석탄이 되고 있었다.

맨 밑바닥에서 서러우나 즐거우나

언제 어디를 안가리고 솟구치고

꿈틀거리는 석탄이 되어서

韓民族의 거구요 미남인 나는

꺼멓게 꺼멓게 울고 있었다.

元達里의 아버지

모든 소리들 죽은 듯 잠든

전남 곡성군 죽곡면 원달 1리*

九山의 하나인 桐裡山속

泰安寺의 중으로

서른다섯 나이에 열일곱 나이 처녀를 얻어

깊은 산골의 바람이나 구름

멧돼지나 노루 사슴 곰 따위

혹은 호랑이 이리 날짐승 들이랑 함께

오순도순 놀며 살아라고

칠남매를 낳으시고

난세를 느꼈는지

산 넘고 물 건너 마을 돌며

젊은이들 모아 야학하시느라

처자식을 돌보지 않고

여순사건 때는

죽을 고비 수십 번 넘기시더니

땅뙈기 세간 고스란히 놓아둔 채

처자식 주렁주렁 달고

새벽에 고향을 버리시던 아버지.

삼십 년을 떠돌다

고향 찾아드니 아버니 모습이며 음성

동리산에 가득 듯하나

눈 에 들어오는 것

폐허뿐이네 적막뿐이네.

* 원달 1리 : 이곳에 桐裡山이 있고 泰安寺가 있는데 필자가 태어난 곳임.

대낮에 그린 그림

뉘 것일까?

떼 벗겨진 무덤가에 구름 그림자 붙들고

바람따라 흐느끼는 머리칼 한 올.

뉘 것일까.

성난 포도를 베고 아우성에 귀 기울이는.

시간따라 흐느끼는 고무신 한 짝.

뉘 것일까.

병난 봄房의 한 나절 벽 사이

누워 있는 고요를 굴리는 사나이.

젊은 아지랑이

반란이다, 저건 반란이다, 반란이다.

어허, 저건 숨결이다, 숨결이다.

시냇가의 조약돌도 미치게 하고

내 눈 속의 하늘도 미치게 하고

우리들의 몸도 불질러 버리는

젊은 아지랑이.

젊은 아지랑이의

푸른 수염을 보거라.

수염을 헤치고

푸른 오월의 숨결을 헤치고

저 건너에서 저 건너에서

똑똑히 살아 움직이는

무덤들을 보거라.

무덤 건너

잘잘히 흐르는

의로왔던 조상들의

핏방울이며 땀방울의

영롱하게 뜬 눈을 보거라.

우리들의 눈은 멀었다 할지라도,

귀까지 먹었다 할지라도,

저 젊은 아지랑이 사이로

푸른 오월의 수염을 헤치고,

살아 꿈틀거리는

역사의 비탈마다에

아슬아슬하게 아로새겨진

영광의 말씀을 듣거라.

젊은 아지랑이 너머의

푸른 수염 너머의.

뙤약볕이 참여하는

밥상 앞에서

폭우도 멀리 떠나 버렸고

습기까지 죽어 말라 붙은 여름 근처

끼니마다 알몸으로 내외는 마주 앉네.

무릎 끓고 온몸으로 앉는 밥상 위

지난 몇 해 굶주린 남도평야

그릇마다 뜨겁게 넘쳐나고.

황소 섞인 찌개며

칼질 잘된 생명을 넘어서서

어린날의 눈물이 후두득 후두득 치면

동강이 난 바람은 동강이 난 부분마다에

눈물을 부릅뜨고 부들 부들 떨고.

장끼 까투리 홰치는 소리 멧돼지의 발자국 소리

모두 여기 올라서 부들 부들 떠네.

엊그제 만나서 덜 친근하지만

심줄을 보여다오.

平野 앞에 엎드려 땀도 눈물도

보여다오.

땅의 딸이여, 아내여, 어머니여,

바람 속에 붙어 있는 초가삼간 불질러 버리고

그대 메마른 입술을 불질러 버리고

일터에서 익힌 억센 심줄을 나부끼며

끝없는 반란의 아들로 뛰란 말이여?

가슴 펴고 내가 달리는 남도평야,

발바닥에 붙는 노동, 풍성한 울음소리,

고을마다 넘쳐나네.

바위

이슬이여,

이젠 그만 풀잎 끝에서 떠나다오.

밤새도록 이 어둠을 지켜 서서

몸을 보채며 뒹굴던

그 지긋지긋한 몸뚱어리를

거두어서 아침 햇살 속을 따라 떠나다오.

떠나다오.

눈물이 죄다 마른 사람들 곁에서

우리들의 착하디착한 어린것들 곁에서

이제, 그만 이 작은 땅을 울리지 말고

이젠 파도 위에 부서져 파도가 되고

광풍에 휘몰려 쫓기는 폭우가 되어

온 강토에 스며드는 소리가 되어다오.

새벽부터 그 다음 새벽까지

통곡으로 누워 있는 이 땅의

가녀린 풀잎 끝에서 떨고 있는

눈물이여.

식칼론 2

―허약한 詩人의 턱 밑에다가

뼉다귀와 살도 없이 혼도 없이

너희가 뱉는 천 마디의 말들을

단 한 방울의 눈물로 쓰러뜨리고

앞질러 당당히 걷는 내 얼굴은

굳센 짝사랑으로 얼룩져 있고

미움으로도 얼룩져 있고

버려진 골목 어귀

허술하게 놓인 휴지의 귀퉁이에서나

맥없이 우는 세월이나 딛고서

파리똥이나 쑤시고 자르는

너희의 녹슨 여러 칼을

꺾어 버리며 내 단 한 칼은

후회함이 없을 앞선 심장 안에서

말을 갈고 자르고

그것의 땀도 갈고 자르며

늘 뜬 눈으로 있다

그 날카로움으로 있다.

조태일 문학 다시 읽기

-이동순(시인.영남대 교수)

흔히들 <시인 조태일>이라고 하면 먼저 「國土」와 「식칼論」 연작시 따위를 떠올리며, 그가 남성적이며 역동적 기질의 소유자, 또 그러한 분위기의 시를 썼던 시인으로 기억한다. 이것은 조태일 시인의 문학에 대한 하나의 편협한 고정관념이다.

물론 조태일의 문학에서 이러한 분위기의 시작품이 적은 것은 아니나, 전체 작품을 다시금 자세하고 신중하게 통독해 보면 시인이 얼마나 작고, 여리고, 상처받기 쉬운 존재들에 대한 애착과 연민으로 가득 차 있었던가를 확연히 알 수 있다. 필자는 이미 연전에 「눈물, 그 황홀한 범람의 시학」이란 본격적 비평을 통하여 조태일의 시작품이 지닌 이러한 관점을 나름대로 정리 분석한 바 있거니와, 당시 그 글에서 조태일 문학의 중심 소재를 눈물이라는 관점에서 찾고 연역하며, 의미를 귀납하고자 했던 것이다.

당시로부터 수년의 세월이 흘러 조태일 작품세계의 전모를 다시 들여다 볼 수 있는 기회가 필자에게 부여되어 굵고 줄기찬 작품 활동의 전모를 헤집고 다니는 동안, 과거 본인의 관점이 정당한 경로였다는 사실을 거듭 확인하게 되었다. 위에 가려 뽑은 35편의 시작품 초(抄)는 이러한 경로를 보여주는 하나의 구체적인 증거라 하겠다.

그런데 한 가지 흥미로운 사실은 위 작품 중 「풀씨」 이후 19편의 작품이 모두 마지막 시집 『풀꽃은 꺾이지 않는다」에서 선정된 것이다. 전체 선정작 가운데 거의 절반이 넘는 시작품이 모두 한 권에서 나왔다는 사실은 과연 무엇을 말하는가. 그것은 조태일의 마지막 시집이 지닌 의의를 강화시켜 주는 의미와도 관련된다. 말하자면 시집 『풀꽃은 꺾이지 않는다』야말로 조태일 문학을 대표하는 시집이라 할 만하다.

초기 시작품이 보여주는 관념적 모호성, 김수영的인 스타일에 대한 필요 이상의 관심은 조태일의 시작품의 존재성과 당위성을 지탱해 주는 힘을 한결 약화시키는 기능으로 작용했다. 하지만 이러한 우려는 마지막 시집에 이르러 마치 먹구름이 일시에 걷힌 만월(滿月)처럼 맑고 투명하고 눈물겨운 정서를 담뿍 개화시켜서 우리들에게 보여주고 있다.

이를 운파월래(雲破月來)의 시정신이라 불러도 좋을 것인가.

시인은 마지막 시집에서 드디어 시정신의 빛나는 완성을 감격적으로 이루었던 것이다.

조태일은 한 마디로 눈물의 시인이었다.

1965년 발표작 「눈물의 幻想」에서부터 시작된 작품의식은 1965년 「밤에 흐느끼는 육체를」을 거쳐 「식칼論」2와 4, 「대창」 「뙤약볕이 참여하는 밥상 앞에서」 「베란다 위에서」 「발바닥 밑에」 「산에서」 「석탄」 「바위」 「통곡」 「황혼」 「빗속에서」로 이어지며 전개된다.

그러한 시정신은 마지막 시집인 『풀꽃은 꺾이지 않는다』에 이르러 한껏 꽃을 피우게 되는데, 그 증거들은 「홍시들」 「봄이 오는 소리」 「桐里山에서」 「달빛」 「이슬처럼」 「아침 산보」 「단 한 방울의 눈물」 「청보리밭에서」 「골목을 누비며」 「달빛」 「물과 함께」 「노래가 되었다」 「풀씨」 등의 순정한 세계로 정착된다.

작고 여린 것, 가냘프고 소외된 것들에 대하여 연민의 자세를 가지며 더불어 눈물을 흘리는 태도는 조태일 문학이 일관되게 보여온 시적 변용이라 하겠다. 이것은 지난날 관서지방 출신의 시인 백석(白石)의 경우처럼 어린 시절의 경험공간을 추억의 실루엣으로 개입시키고 있는 것이다. 물론 그 변용의 결과는 두 시인이 매우 상이한 스타일로 정착된다.

마땅히 눈물이 있어야 할 곳에 눈물이 마르고 없는 이 비통하고 삭막한 시대에서 시인 조태일은 따뜻한 가슴을 가진 눈물의 시인으로 우리들에게 차츰 되살아나고 있다. 우리는 한 시인의 시정신이 변화해온 경과를 참으로 정교하고 신중한 시각으로 접근하고 규명해야만 한다. 조태일 문학에 대한 평가와 관점은 아무래도 문학사를 엮는 비평가들의 선입견에 의해 지나치게 견인(牽引)된 혐의가 있다. 아무리 시대가 문학을 낳고, 또 그 문학이 시대를 결정한다 하더라도 시인이 근원적으로 지향했던 작품세계의 진정성은 별도로 존재했을 가능성이 높은 것이다. 60년대 중반에서 출발하여 90년대 중반까지 약 30여 년 동안 전개된 조태일 문학의 성격과 본질의 규명은 그러한 점에서 새롭게 접근되어야 마땅하다.

여기 선정한 대표시선은 <조태일 문학 다시 읽기>라는 재조명의 측면에서도 상당한 비평적 의의가 있다고 판단된다.

[출처] [스크랩] 조태일 시 모음|작성자 한동안

[필수입력] 닉네임

[필수입력] 인증코드 왼쪽 박스안에

표시된 수자를 정확히 입력하세요.

왼쪽 박스안에

표시된 수자를 정확히 입력하세요.